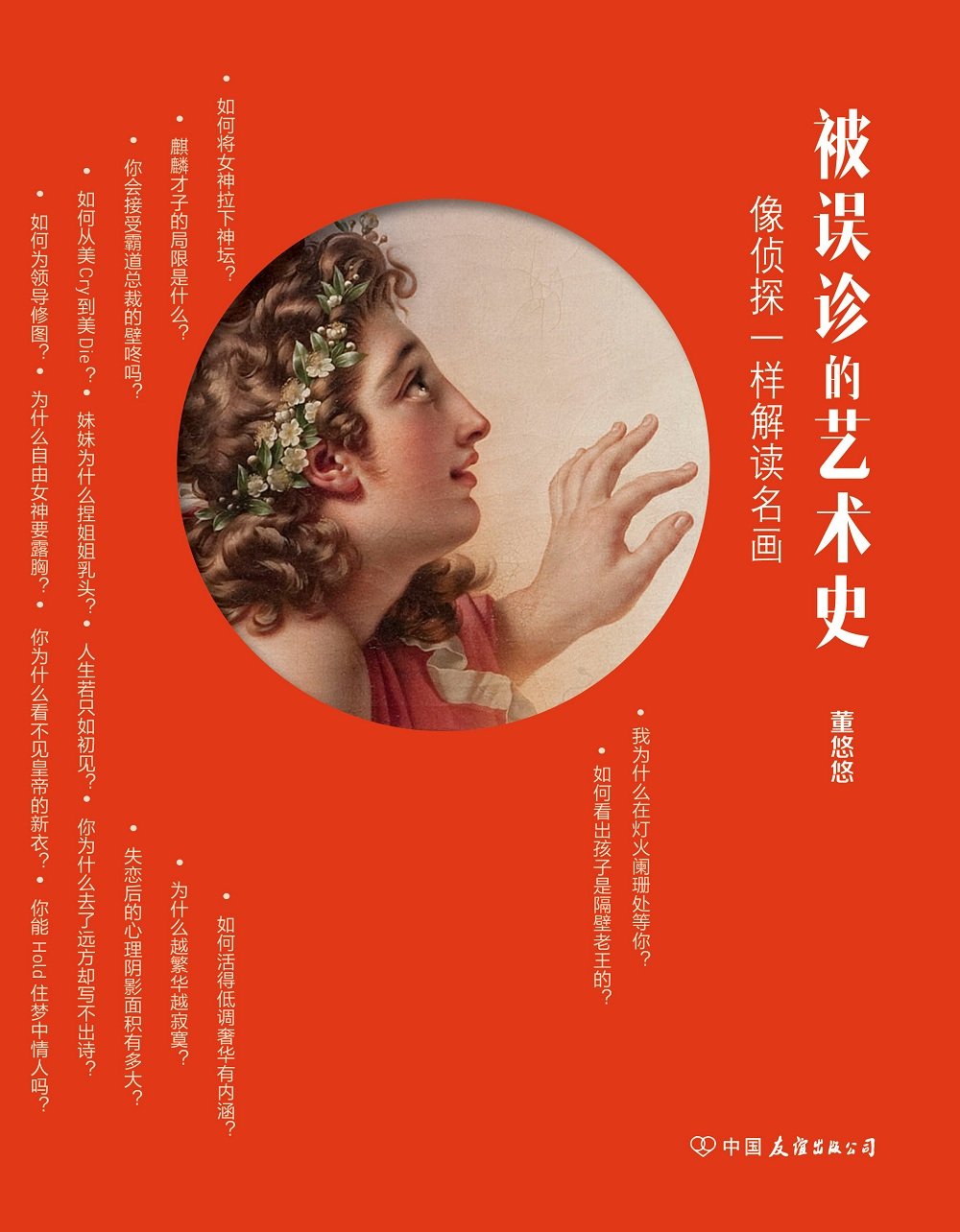

【书 名】被误诊的艺术史

【作 者】董悠悠 著

【出版者】北京联合出版公司

【索书号】J205.1/4422

【阅览室】社科二阅览室

作者简介

董悠悠,气质优雅的艺术女侦探,法国马赛大学艺术史高才生。归国后,在知乎艺术专栏持续创作,破解名画谜团,并因其独特的艺术侦探风格收获广大艺术爱好者的喜爱。如今的悠悠,全身心致力于艺术事业,除持续创作知乎专栏和《被误诊的艺术史》系列作品外,频繁现身各大艺术现场,每周在映客、斗鱼开设“今天看懂一幅画”节目,参加盐Club等讲演活动,组织艺术爱好者线下交流看展,开展各式各样的艺术私教项目,与众多艺术爱好者、从业者一同为广大读者普及艺术。

内容简介

继《小顾聊神话》后,铁葫芦再推人气力作。知乎美女艺术侦探再现18起西方“艺术悬案”,18个名画“案发现场”。一本书教你看清西方艺术鲜为人知的真相,这一次,你不要再误读艺术了。

看懂一幅画的关键是?细节,细节,还是细节!发现一幅画的细节,才能发现一幅画的独特;学会观看一幅画的细节,你才能入门艺术,看懂貌似高高在上的西方艺术,看清那些原本遥不可及的艺术家。

首部将侦探与绘画结合的艺术史作品。一幅画就是一个案发现场,每一幅画都暗含一个秘密,每一个真相都藏在细节里。艺术圈的“美女侦探”董悠悠带你像侦探一样解读名画,还原你已知的未知的,想知的错知的“被误诊的艺术史”。

18起艺术史“悬案”,18个名画“案发现场”。

一场玫瑰花的沐浴享乐,如何转变为一次完美的杀人游戏?

喜当爹的中年大叔能否察觉自己被隔壁老王戴上了绿帽子?

修图大神怎样才能骂人不吐脏、留图不打码的将女神黑成一个婊?

摇摇欲坠的华夫蛋卷、不知深浅的葡萄酒隐藏着什么样的人生秘密?

蓝眸金发却暗藏杀意的姑娘在你胸口胡搅蛮缠,你该动手,还是动脑子?

高清名画完美呈现,首创凡客体另类画家生平,独角视角剖析画家的内心世界。

序言

在翻开这本书之前,我想,你曾与艺术相遇多次了。

也许是你同班擅长美术的姑娘,她每落一笔,都开一朵花,即使那年篮板太高,球场太热,也没能留下你多看一眼;也许是你旅途中路过的历史建筑,分不清是哥特式还是巴洛克没关系,反正上传到朋友圈,有人点赞没人懂;也许是你怀着“打卡”心态进入博物馆后,见到了一幅符合你审美又有内涵的镇馆之宝,虽然仔细研究了画旁说明牌上的每一个字,细细品味了讲解器中的每一句话,但似乎还是与作品隔了一道墙。于是临别时你买上镇馆之宝的明信片,寄给了将来。

这样不行,你决定不能再错过艺术了,于是你行动,你正襟危坐。买了摆满书桌的艺术通史,心想,铜版纸货真价实。翻看第一页,是万年前的岩洞壁画,上面两只牛。你想,不要紧,再战上三百页就能看到我心爱的《蒙娜丽莎》,再熬上几夜,就能翻到书底的《日出·印象》。

有一次我问我爸,你什么时候买的这本艺术通史啊?他说:打折就买了,你看这么厚,多实惠,到时候退休了就可以看了。

我想,在写这本书之前,我也曾与艺术相遇了好几次,遇见了多少次,就错过了多少次。上面说的不是别人,正是曾经的我,起初接触艺术史的我,所有对艺术的好奇与渴望,都在浩瀚的艺术长河中被一点一点磨灭,变疲惫。我读了好多的逸闻八卦,了解了很多的笔触技法,背了更多的画名、地名、流派名、人物名,仍然找不到,解答不了,我在一幅画面前最初的感动。我仍然看不懂一幅画。我本以为我在追随一朵惊艳的浪花,到头来我只获得了一摊如散沙般的水。

我不要这样,也不要这样给你讲。我认为,欣赏艺术要回归到作品本身,从观察开始。

很多人当面对一幅作品时,往往只是匆匆一瞥然后沉浸在我看不懂的恐惧中,之后,再也不愿多看作品一眼,最后得出结论:艺术果然是难懂啊!

其实,扪心自问,真正看画的时间最多不过五秒。我也知道,大多数人苦恼:知道应该“看”,但是,实在是不知道要看哪里。

有趣的是,记得我们小的时候,几乎每个人第一次接触艺术都是在长辈或者老师的指导下,画一棵小树。无独有偶,画出来的小树都是两个叠起来的三角形,加一个长方形的树干。或者一个圆圈加一个长方形的树干。你真的在现实中见过这样一模一样的树吗?

为什么每个人脑海中出现的树,都几乎是相似的样子?这是因为随着我们的成长,我们的思考模式受到了注重理性抽象思维的教育训练。当我们认识一个事物时,我们习惯寻找事物间的共性,将共性抽象,并且满足于抽象化的概念,久而久之感性具象的思维弱化,也忽略了仔细的观察。比如在《自由引导人民》这幅画中,有人一下从已有的说明判断看到画面中的裸女是女神,就自然觉得女神应该是完美无瑕的,而忽略了画面中的女神特征恰恰是粗犷的。在斯特恩的《庆祝新生》这幅作品里,由题目得知这一群人是在庆祝喜得贵子,却忽略了画中众人眼神意味深长。

不管是女神的粗犷还是众人的神秘,都明晃晃地呈现在画里,而我需要做的就是仔细观察,所以本书最首要的目的是引导“观察”,发现看画的乐趣,领你回到真实的世界,然后在你的心里重画一棵小树,愿它生根发芽,枝繁叶茂。

艺术史的学习恰恰给了我们一个途径,剖开抽象的行话术语堆砌起来的专业壁垒,重新认识世界的真相。

正如我很喜欢的名为《伪装的寓意》的作品,其便很好地体现了绘画的乐趣和看画的乐趣。 在这幅作品中,画家洛伦佐· 利比(Lorenzo Lippi)把“伪装”这个抽象的词具象化成一位一手持面具、一手托石榴的女子。在西方艺术史中面具和石榴都有象征“伪装”之意,绘画何尝不是呢,常常也戴着伪装,容易“被误诊”。匆匆一瞥,我们只能看到大致的外观,就像石榴从外观看是一个完整殷实的果实,但是当我们扒开果皮就能看见石榴内却是一小颗一小颗的果肉。这就像我们对画面整理探索,才能发现画家一个一个深思熟虑的小细节、小线索。通过思考判断,我们终能摘下画作的“假面”,使其露出“真颜”。

没有人愿意拒绝,叶子背面的世界,叶子表面的蝴蝶。愿我的艺术欣赏经验,可以激发你的好奇心,满足你的好奇心。让艺术的高远,终成为你的收藏。