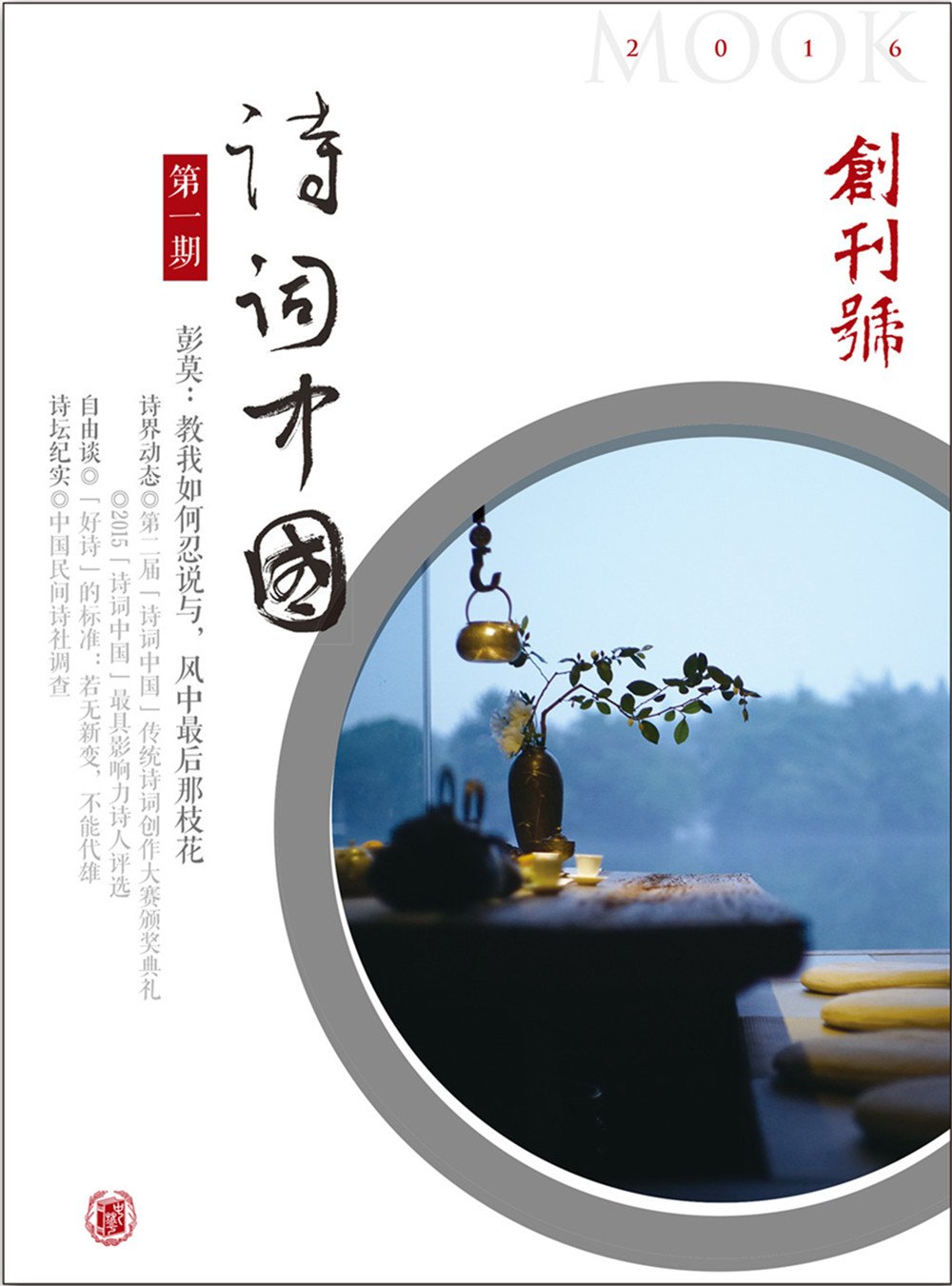

【书 名】诗词中国(第一期)

【作 者】《诗词中国丛刊》编辑部 著

【出版者】中华书局

【索书号】I207.2/5034

【阅览室】社科一阅览室

作者简介

《诗词中国·第一期》由中华书局、中华诗词研究院共同主办,收录国内诗词大家、知名学者的文章,包括叶嘉莹、林岫、陶文鹏、钱志熙、钟振振、周啸天、李树喜、赵京战、宋彩霞等;并刊载来自高校、网络、民间的四十余首诗词作品,包括曾少立、南不矜、潘静如等。

部分作者简介:

叶嘉莹 1924年出生于北京,1945年毕业于北京辅仁大学国文系,1954起在台湾大学任教15年,1969年迁居加拿大温哥华,任不列颠哥伦比亚大学终身教授,1991年当选加拿大皇家学会院士,是加拿大皇家学会的中国古典文学院士。1966年起,先后被美国哈佛、耶鲁、哥伦比亚等大学邀聘为客座教授及访问教授。1979年起,每年回大陆讲学,应邀在数十所国内大专院校讲学,并受聘为客座教授或名誉教授。上世纪90 年代在天津南开大学创办中华古典文化研究所,并将自己退休金的一半捐给南开大学设立“叶氏驼庵奖学金”与“永言学术基金”。同时受聘为中国社科院文学所名誉研究员及中华诗词学会顾问。2008年获中华诗词协会颁发的首届“中华诗词终身成就奖”。著作有:《王国维及其文学批评》、《唐宋词十七讲》、《古典诗歌吟诵九讲》、《迦陵诗词稿》等,影响广泛。

林岫 字苹中、如意。书室名紫竹斋。一九四五年生,浙江绍兴人。原新华社中国新闻学院古典文学教授。著名诗人、学者、书法家。现为中华诗词研究院顾问,中央文史研究馆书画院院委研究员,中国国家画院院委研究员,中国书法家协会顾问,中国楹联学会顾问,中国兰亭书会顾问,中国汉俳学会副会长,北京书法家协会第四、五届主席,北京文史研究馆馆员,《中国艺术报·中国书法学报》主编,中国对外文化交流协会常务理事,《中华诗词》编委, 《中华辞赋》编委、评委。编著有《中外文化辞典》(副主编),《当代书坛名家精品与技法》(主编),《全球汉诗三百家》(主编)等。著作有《古文体知识及诗词创作》、《文学概论》、《古文写作》、《诗文散论》、《日本古代汉诗初探》、《林岫诗书墨萃》、《紫竹斋诗词稿》、《紫竹斋艺话》、《紫竹斋诗话》、《林岫吟墨·雅》、《林岫诗书》等。

陶文鹏 曾任中国社会科学院文学研究所《文学遗产》杂志主编。现为该所研究员,中国宋代文学学会副会长,唐代文学学会常务理事,中国诗词研究会副会长,中华诗词学会常务理事。从事唐宋文学研究。已出版的学术著作有《唐宋诗美学与艺术论》、《宋代诗人论》、《苏轼诗词艺术论》、《中国诗歌史话》、《古诗名句掇英》、《黄庭坚》;主编《灵境诗心——中国古代山水诗史》、《宋诗精华》、《两宋士大夫文学研究》等。

周啸天 号欣托,生于四川省渠县。四川大学文学与新闻学院教授,安徽师范大学中国诗学中心研究员,第六届鲁迅文学奖诗歌奖得主。主要著作有《唐绝句史》《绝句诗史》《中国分体文学史(诗歌卷)》《诗经楚辞鉴赏辞典》《唐诗鉴赏辞典》(重要撰稿人与主编)《元明清名诗鉴赏》《历代分类诗词鉴赏》(12种)《诗词赏析七讲》《史记全本导读》《楚汉风云录》《雍陶诗注》《诗词创作十日谈》《周啸天谈艺录》《将进茶——周啸天诗词选》《周啸天选集》等。获得的其他奖项主要有:国家图书一等奖、《诗刊》首届(2010)诗词奖第一名、第五届华夏诗词奖一等奖第一名。

钟振振 生于南京。1988年南京师范大学中文系古代文学专业博士生毕业并获文学博士学位,留校任教。1992年起任教授。1993年国务院学位委员会批准为博士生导师。现为南京师大一级特聘教授,中国韵文学会会长,中华诗词学会副会长。著有《东山词校注》(上海古籍出版社)等,并在《文学评论》《文学遗产》《文史》《中华文史论丛》等学术刊物上发表论文百余篇。应邀在美国耶鲁大学、斯坦福大学、密歇根大学、韩国首尔大学、梨花女子大学等海外三十余所高校、研究所讲学。

内容简介

《诗词中国》旨在“搜集当代最动人的诗句,收录最权威的诗法,分享最有趣的诗话”。内容方面以探讨写作技巧、交流写作经验,图文诗词赏析为主,力争成为高手交流的心灵家园。本刊目标受众为中青年传统诗词爱好者,在收录“诗词中国”传统诗词创作大赛优秀作品的同时,也将选登全国各大诗刊及网站选送的优秀作品(发表时将刊登发表诗刊名称)。诗词中国丛刊编辑部由“诗词中国”传统诗词大赛顾问与评审,全国各大高校诗社组织成员,全国各大诗刊、诗词类网站等构成。编辑部还以全国各大诗刊、诗词类网站、各大高校诗社为基础,选择其中几家公开出版,在诗词界有影响的单位,建立理事单位。

卷首

百花齐放 各美其美

“诗词中国”创作大赛及系列活动由中国出版集团中华书局发起,联合光明日报、中央电视台、中华诗词研究院、中华诗词学会共同主办,由中国移动全程协办,自2012年开始,每两年举办一次。

两届大赛收到有效投稿15万首,参与评论转发客户2000多万人,涌现出一大批优秀的诗人和作品。“诗词中国”三次登上《新闻联播》,两届颁奖典礼由中央电视台全程播放。更令人欣慰的是,已经有1200多万喜欢诗词的朋友下载了我们的“诗词中国”手机客户端,在上面不但可以按生活主题和场景分细目查找中华书局版本的诗词原文及注释,还能够每天发表作品“以诗会友”。这里成为了广大诗友们共同的精神家园。

作为“诗词中国”的策划组织者,我们的初衷并非把“诗词中国”办成一次又一次的文人雅集。我们是想让诗歌这门带着中华文化基因的高雅艺术能够与每个中国人的生命结缘。

是的,无论阶层、无论贫富、无论职业、无论年龄与性别,每个浸润于中国文化当中的个体,都有分享中国诗歌之美的权利。

正因如此,英雄不问出处。每届大赛,我们全程匿名评审,只关注好诗,并不关注身份和头衔。我们办《诗词中国》这份出版物,栏目的设置也正是考虑最广大诗词爱好者的需要,既有名家的赏析文章,也有新人的精彩诗作,同时,我们也希望诗意生活方式也随着这本杂志一同走进人们的生活。

感谢那些诗词界的名家大家,是他们的宽容大度,才让晚辈后学有勇气提笔写下生命中的第一首诗,也是他们的坚守和爱惜羽毛,才让传统诗词得以守正出新,而不至于光怪陆离;感谢那些为诗词繁荣而辛苦奔波的民间诗社,是他们的付出,使诗词爱好者在当代中国还有家可回,有路可走;也感谢那些资深的诗词爱好者,你们的先行,使后来者有了希望,有了榜样。

因为拥有了诗歌,人们于平凡的生活中才得以发现意外的感动,用心去体悟美丑,去感受细小的喜悦。也因为拥有了诗歌,我们才活得更厚,更深刻,开始自觉地体会生命的意义,并试图用最准确最微妙的词语去描摹它。我们的读者和作者,都有这体悟生命的权利和能力,都是这中国诗歌百花园当中独一无二的花朵,都有着不可替代的美。

《诗词中国》2016年1月创刊,这是我们共同的家园,在这个家园里,唯愿百花齐放,各美其美。

【古诗新赏】

词的地位与价值因温庭筠而提高

叶嘉莹

温庭筠《菩萨蛮》

小山重叠金明灭,鬓云欲度香腮雪。

懒起画蛾眉,弄妆梳洗迟。

照花前后镜,花面交相映。

新帖绣罗襦,双双金鹧鸪。

一

我们今天讲温庭筠的词。

“词”是什么?

最早的时候,“词”,指的是配合歌曲来唱的歌词。中国最早的音乐叫做雅乐,然后是魏晋南北朝的清乐。隋唐以后,有很多外来的音乐传到中国,被称为“胡乐”。此外,随着佛教传入中国,佛教音乐也传了进来,俗称为“法曲”。于是,中国的传统音乐,结合胡乐还有宗教音乐,产生了一种非常复杂的、变化多端的、结合了各种音乐特长的一种新兴乐曲,人称之为“宴乐”。随着这种音乐的流行,出现了很多为之填词的人,“词”的本意,指的就是这种歌词。由于这种音乐最初在民间流行,文辞不够典雅,为当时的士大夫所轻视。而后来这种俗曲之所以开始在文人之间有了地位、被重视,在很大程度上是因为最早的一个作者,即,温庭筠。

五代十国的时候,后蜀的一个人编了一本《花间集》,在序文中说“因集近来诗客曲子词”。所谓“诗客”的“曲子词”,就是说明这一集子所收录的是有文化修养的人为流行歌曲填写的歌词。

《花间集》里,温庭筠被排在第一位。

二

由于温庭筠,词的价值、地位提高了。

那么,他为什么会有这样的成就?

我现在要讲温庭筠的两面:一个是他浪漫的生活,一个是他关心朝廷政治的理想和志意。温庭筠词之奇妙,就是他表面上写的是爱情,可还是无心流露了他对于朝廷的关怀和一个才智之士不得志的悲哀,这也是温庭筠为什么能够把词的地位提高了的一个重要原因。

温庭筠这个人,在一般人看来是个不务正业的人。因为他喜欢跟歌伎、酒女来往,为歌伎、酒女填写了很多的歌词。但另外一方面,温庭筠毕竟还有读书人的理想和志愿。孔子说,“士当以天下为己任”,在中国,不读书则已,一为读书人,就当为国家、天下做长远的谋划和打算。而温庭筠一方面虽然跟歌伎酒女往来较多,可是一方面,他也关心政治。若打开温庭筠的诗集看一看,可以看出,他是很关心国家的政事的。可是那个时候的政治是什么样的呢?宦官专权、藩镇跋扈。

唐朝以科举取士,当时有一种考试的科目叫做律赋。考试的时候定出几个字来,考生要按照这几个字押韵,属于非常严格的一种考试。温庭筠很有才华,读书又很多,他进到考场,一叉手就做出一段赋,律赋不是八个韵字吗,他八叉手就八韵成,故此温飞卿有一个别号,叫“温八叉”。在考场里面,他自己写完了就帮这个作一篇,帮那个作一篇,被认为士行尘杂。所以他虽然很有才华,但是没有得到朝廷的重用。而这个时候,朝廷发生了一个大的变故,史称“甘露之变”。唐文宗太和九年,有一些朝廷大臣为改变宦官专权的局面,密谋诛灭宦官,结果没有成功,反而这些朝廷大臣都被杀死几百人。“甘露之变”中,宰相王涯被杀,温庭筠写了一首诗来悼念他。后宫的斗争中,庄恪太子突然间暴病而卒,他也写了悼念庄恪太子的诗。

温庭筠说自己“有气干牛斗,无人识辘轳”。

辘轳,是一把宝剑。他说,我的宝剑的光气上冲牛斗,可是没有人认识。

三

先讲他一首代表作《菩萨蛮》:

小山重叠金明灭,鬓云欲度香腮雪。懒起画蛾眉,弄妆梳洗迟。照花前后镜,花面交相映。新帖绣罗襦,双双金鹧鸪。

他写了十几首《菩萨蛮》,这是其中最重要的开端的一首词。

“小山重叠金明灭”,第一句就很有特色。“小山”,是什么山?不是外面的山,小山是“屏山”。古代的床是平的,外面围了一个屏风,小山是指折叠的屏风。“小山重叠”,像山一样的、折叠的屏风。“金明灭”,屏风上有各种装饰,亮晶晶的,当第一线日光照到这个装饰的金碧辉煌的小山屏,日光闪耀,把床上的女子惊醒了,女子在枕头上一转头,就“鬓云欲度香腮雪”。下面他接着说“鬓云欲度香腮雪”,“鬓”是两鬓的头发。我们常说鬓发如云,形容女子柔软的长发像一缕黑色的乌云一样,所以是“鬓云”。“香腮”,女子化妆用了很多香料、香粉,所以是“香腮”。“雪”,是她“香腮”的颜色。“鬓云欲度”,好像要“度”,要遮掩过来。温庭筠还有另外一首词,“无言匀睡脸,枕上屏山掩”。说一个女子刚刚醒,拿手揉一揉脸,她枕头外面是一个小的屏风。“懒起画蛾眉”,这个女子慢慢地、懒懒地起了床,然后对着镜子梳妆,画她的眉毛。“弄妆梳洗迟”,什么叫“弄妆”?张先有一名句“云破月来花弄影”,“弄”是舞弄,有自我欣赏的意思。这个女子化妆的时候,描一描、看一看,自我欣赏一番。她的梳洗是慢慢进行地,不像我们现在赶着上班或者上课,总是能匆匆忙忙。“弄妆梳洗迟”,写一个美丽的女子早起化妆。

梳妆完了怎么样?“照花前后镜”,她头上插了花,这花插的对不对呢,于是用两面镜子前后照一照。“花面交相映”,前面的镜子里有花光人面,后面的镜子里面也有花光人面,重重叠叠的镜影、重重叠叠的花光人面。这个女子化好妆了,“新贴绣罗襦”,“绣罗襦”是一个丝罗的绣花短袄。什么叫帖呢?“帖”字根据古人的用法有两种可能,一个是“熨帖”,就是拿一个熨斗烫平了。另一个是说一种女子的女工,叫“帖绣”,把一个花样贴上,把旁边绣起来。总而言之,她是穿着一个非常讲究的罗襦,而且刚刚熨帖的,或者刚刚帖绣的。那“罗襦”上的绣有什么图样呢?是“双双金鹧鸪”,一对一对的鹧鸪鸟。

这首词写一个闺中女子晨起化妆,有什么好处呢?温庭筠不同于韦庄,韦庄的感情是直接的,而温庭筠什么都没说。他是一个客观的观察者,展现出一个图画。很多人都不喜欢温庭筠,喜欢韦庄,喜欢冯延巳,因为他们的主观感情有很强烈的表现。温庭筠说的是什么,不知道。

清朝词学家张惠言说温庭筠的这首词,有屈原《离骚》一样的寄托,是温庭筠感慨一个有理想的士大夫没有被认识和任用,所以“此感士不遇也”。他说,“‘懒起’二字含后文情事,‘照花’四句,《离骚》‘初服’之意”。温庭筠就写一个女子起来化妆,凭什么张惠言读出这么深刻的意思?真的有吗?不相信,很多人都不相信。他明明什么都没有说,怎么说是“感士不遇”?我们要说到一个联想的作用。“懒起画蛾眉”,为什么“懒起”、又为什么“画蛾眉”呢?这牵涉到中国的一个很古老的传统。“蛾眉”两个字本来出于《诗经-卫风》里的《硕人》,形容卫庄公夫人的美丽,写得非常妙,用最朴素的比喻、最朴素的语言。眉毛怎么好看?像飞蛾的那两个触须。可是到《楚辞》,蛾眉的意思可就变了。屈原说“众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫”,他说那些女子就嫉妒我的美丽,蛾眉代表女子的美丽,就在背后说我的坏话。“蛾眉”,在屈原这里代表就代表美好的才能和美好的理想。于是,“蛾眉”就有了一个更深远的含义。李商隐有一首诗说“八岁偷照镜,长眉已能画”,他是说,一个人从年轻的时候就有这么美好的品格和志意了。“画蛾眉”,就是追求美好的才能和志意。“懒起”在中国也有一个传统。唐朝有一个诗人叫杜荀鹤,他有一首《春宫怨》,“早被婵娟误,欲妆临镜慵。承恩不在貌,教妾若为容”,原诗有八句,这是前面四句。“承恩不在貌”,他说要得到皇帝的宠爱,不在于是不是有真正美丽的容貌,所以“早被婵娟误,欲妆临镜慵”,对着镜子懒得化妆,因为皇帝并不欣赏真正美丽的女子,他欣赏的是善于逢迎、投合他意思的女子。这就很奇妙了,就是这短短的五个字,“懒起画蛾眉”,“蛾眉”有含义,“画蛾眉”有含义,“懒起画蛾眉”也有含义。“弄妆梳洗迟”就是“欲妆临镜慵”。我化妆给谁看?现在的皇帝不认识真正的美丽,所以“懒起画蛾眉,弄妆梳洗迟”。

这首词被张惠言这么一讲,有了很丰富的含义,但是大家不相信。说温庭筠这么一个生活浪漫的、浪子型的人,哪里会有这样的志意?

我们来看一个温庭筠出的布告。什么布告呢?温庭筠后来在一个国子监里面当助教,既然是助教,就要帮忙看学生的作业。批改作业的时候,他说这几个人的作业好,榜而出之,就是把这几个国子的诗文,抄写出来贴一个大布告,说这几个人的诗词写的好、文章写的好。他说这些人“识略精微”,有见识、有谋略,而且见识谋略非常高深、非常细致,“堪裨教化”。如果任用他们,将来对国家的教化是有用处的。接着他说,“声词激切,曲备风谣”,这些学子批评朝廷的政治,言词激烈,跟《国风》一样。他说这些进士的诗文里面,有关心、讽刺朝政的意思,所以是很好的。故此“不敢独专华藻”,不敢一个人看这些美丽的诗文,我现在贴一个大布告,大家都来欣赏。从中可见,他欣赏一些有理想、有志意的人。因为,他也是这样的人。

温庭筠《菩萨蛮》

水精帘里颇黎枕,暖香惹梦鸳鸯锦。

江上柳如烟,雁飞残月天。

藕丝秋色浅,人胜参差剪。

双鬓隔香红,玉钗头上风。

四

下面还有一首词,也是《菩萨蛮》:

水精帘里颇黎枕,暖香惹梦鸳鸯锦。

江上柳如烟,雁飞残月天。

藕丝秋色浅,人胜参差剪。

双鬓隔香红,玉钗头上风。

“水精帘里颇黎枕,暖香惹梦鸳鸯锦”。俞平伯曾经写过一篇文章,他说这两句词,无论知与不知、识与不识,皆知是好言语。“水精帘里颇黎枕”,同样写闺房之中的女子,这个女子枕的是“水精”。“水精”,是寒冷的,李白的“却下水晶帘,玲珑望秋月”,正是写出了诗人心中那种寒冷孤独的感觉。“暖香惹梦”,我住的温暖的香闺之中,外面的环境尽管凄清寒冷,但是暖香之中我的梦是温暖绮丽的。“暖香惹梦鸳鸯锦”,我是睡在鸳鸯的锦缎上,外在的环境是那么孤独寒冷,我却有这么温暖的、美丽的鸳鸯梦。“江上柳如烟,雁飞残月天”,春天来了,大雁从南向北飞了,大雁回来的时候,那远行的人回来了吗?李清照也说,“雁字回时,月满西楼”。温庭筠写闺房之中女子的怀念,月亮西沉,我彻夜无眠,我在相思我在怀念,我在“暖香惹梦”的“鸳鸯锦”面对着 “水精帘里”的“颇黎枕”。

“藕丝秋色浅,人胜参差剪”,这个女子穿的是什么呢?刚才那个女子是“新帖绣罗襦”,这个女子穿的衣服是像藕丝一样轻薄的纱罗。藕丝是它的质地,秋色是它的颜色。“秋色”,我想象大概是一种介乎黄绿之间的颜色。什么叫“人胜”呢?我们中国旧传统的习俗认为,正月的前七天代表家宅之中的七种生命,一鸡二狗三猪四羊五牛六马七人。比如第一天如果天气好,是你家里鸡养的好,等等。一鸡、二狗、三猪、四羊、五牛、六马,正月初七叫“人日”。初七这一天如果天气好,代表你家里家人都平安幸福。那么人日的时候,过去有一个习俗,女孩子用彩色的丝绸、丝绒剪出各种花样,比赛哪个女子剪的花样最美丽。人日代表对远人的怀念,这个女子,相思远人。“双鬓隔香红,玉钗头上风”,这女子“双鬓”中间插一朵有香气的红花,走出来的时候,一阵春风从她的鬓发之间吹过去了。温庭筠是唯美的,他写的还是一个孤独寂寞的女子的相思怀念。古人以为美丽的女子没有一个男子的爱护,就如同一个有才华的文人志士得不到朝廷的任用和欣赏是一样的,这是温庭筠的两首《菩萨蛮》。

五

再看温庭筠两首很短的小令。

第一首《南歌子》,写古代闺房中的女子:

手里金鹦鹉,胸前绣凤凰。

偷眼暗形相,不如从嫁与,作鸳鸯。

温庭筠善于利用声音和形象。“手里是金鹦鹉”,手里面托着的是金鹦鹉,胸前绣的是凤凰,意思是说,我本身具有这样美好的才智而等待一个人。所以,“偷眼暗形相”,有一个男子,我不敢公然去看,我就偷偷的斜着眼睛,看一下,看这个男子。“不如从嫁与”,我真是欣赏这个男子。“作鸳鸯”,我愿意托身嫁给他。

下一个《南歌子》:

倭堕低梳髻,连娟细扫眉。

终日两相思,为君憔悴尽,百花时。

“倭堕低梳髻”,古代女子梳的头发,有各种花样,有一种髻叫倭堕髻。把头发斜斜的偏在一边,垂下来,叫倭堕髻。如果是高髻、高梳,代表这个女子的身份很高贵,高不可攀。可是这个女子的髻是随便斜在一边的,代表这个女子有一种浪漫的感情。“连娟细扫眉”,眉毛描的细细的、长长的。“终日两相思”,我整天都在怀念我所爱的这个人,“为君憔悴尽,百花时”,我每天在相思怀念,可是你为什么一直没有回来,你为什么不回来?当百花都盛开,春光如此的美好,我们辜负了美好的春光,而春光转眼就流失了。也正如同一个有才志的人,不得赏用,年华转眼就流逝了。所以温庭筠写闺中思妇美女的词,也往往可以给人一种才士不得志的联想。

【诗书画】

紫竹斋诗话:千秋公案海棠诗

林岫

《海棠蛱蝶图》。此图为宋代院体工笔重彩画,以叶花翻卷之状,将无形之风绘出,以“有形”写“无形”。作品敷色浓丽沉稳,花叶用颜色层层渲染出阴阳向背,生动传神。

《百花谱》称海棠为“花中神仙”,足见猗美之盛。《草木记》说“凡花木以海名者,悉从海外来,如海棠之类是也。”这么说,海棠是一位前来九州落俗的“海外仙子”。九州方圆,哪儿的海棠最美最有名呢?人说“龙眼生南岭,海棠开四川”,看来,是在天府之国。

宋代诗人陆游的“成都二月海棠开,锦绣裹成迷巷陌”,就是写当时西蜀海棠盛开的迷人景象。海棠在蜀,土质气候相宜,美艳异于他土,故又称蜀客、川红。据说,赏过川红的人,再见他土生物,都有“黄山归来不看山”之叹。其实,秦中海棠、两湖海棠和会稽海棠也是名物。只是诗人多半有“先入眼者为胜”的毛病,一旦看中川红,便会慢待其他,加之借诗传播的广告效应,那还了得,于是,见着的和向往的,不能往蜀或离蜀的外乡诗人,怜爱之余又难免怨天怨地,借助诗句来平衡一下心态。例如宋代杨万里的“垂丝别得一风光,谁道全输蜀海棠”、吴中复的“却恨韶华偏蜀土,更无颜色似川红”、郭稹的“博得东君深意态,染成西蜀好风光”等,都颇见诗人性情,读者读之一笑,也很有意思。

写海棠花的名句很多,有代表性的是宋代苏轼(东坡)写的《海棠》。诗曰:“东风袅袅泛崇光,香雾空蒙月转廊。只恐夜深花睡去,高烧银烛照红妆。”“崇光”,指春光。苏轼怕夜深海棠睡去,便点烛陪伴海棠,其痴爱深情,着实动人。传在苏轼之前,唐明皇登沈香亭召杨贵妃(太真),杨当时宿酒未醒,遂命高力士及侍儿扶掖而至,其“醉颜残妆,钗横鬓乱,不能再拜,明皇曰海棠春睡未足耶”(见《太真外传》)。苏轼诗意似从《太真外传》借来,但光景一新,最得传赏。之后,不少诗人写海棠,专以此诗为一路,或写海棠睡态,或写烧烛伴花,熟路未得生新,大都堕入小家格局。例如元代杨维桢的“金屋银釭照宿妆,一枝分得锦云乡”、明代高启的“寂寥银烛与金盘,睡足帘前怯晓寒”等,皆未跳出“如来手心”,留下遗憾。作诗,非不可翻借,但境界要新。武人对打,如果拳拳相似,则难免被人破招而缧绁为囚。

诗人爱海棠,连诗僧也不例外。宋代惠洪的“酒入香腮笑未知,小妆初罢醉儿痴。一枝柳外墙头见,胜却千丛著雨时”,元代至仁的“月里精神今更好,雨中颜色向来新”,都是咏海棠的名句。特别是惠洪诗的前两句,忘情已失佛门身份。人非木石,若道“四大皆空最难”,此诗应是无意间流露了真情。

词中写海棠的佳作不多。必须提到的是李清照的《如梦令》。词曰:“昨夜雨疏风骤,浓睡不销残酒。试问捲帘人,却道海棠依旧。知否?知否?应是绿肥红瘦。”此词淡淡道来,轻轻点拨,最后以“绿肥红瘦”叫醒,最妙。笔者昔有“闲抛四字压须眉”句吟李清照词,其中“四字”就指“绿肥红瘦”。“绿肥红瘦”只以色字代物,形之以“肥瘦”,又作拟人,语极精简且画相生动,几成今古写落花之最佳写照。

杜甫晚年居蜀,海棠又是蜀中名物,杜诗中找不见一首写海棠的诗,难免大家奇怪。唐本朝及唐之后的文人学者对此都很感兴趣,或云杜甫生母名海棠,诗人当然不愿意去写与母亲同名的花诗(见王禹偁诗话);或云老杜当时衣食难保,无有心思赋闲花闲草等,众说纷纭,至今未有定论。当然,更多的诗人是出于对海棠的偏爱,对老杜由不理解进而大生埋怨起来。例如杨谔的“许昌奇此遇,子美欠先扬”,范成大的“但得常如妃子醉,何妨独欠少陵诗”,范镇的“吟笔偶遗工部意,赋辞今职翰林权”,刘子翚的“诗老无心为题拂,至今惆怅似含情”,吴中复的“子美诗才犹搁笔,只今寂寞锦城中”等,皆各持一端,自有说头。

唐朝诗人郑谷的《蜀中赏海棠》大概是先发难的:“浓淡芳春满蜀乡,半随风雨断人肠。浣花溪上堪惆怅,子美无心为发扬。”说浣花溪上的海棠因老杜的麻木而倍感惆怅。后来宋代王安石出来解围,说老杜爱梅花,爱得很专一,“少陵为尔(梅花)牵诗兴,可是无心赋海棠”,所以没有心思写海棠了。到南宋,陆放翁也为老杜说话,认为老杜不写海棠并非不为佳色所动,或许写了,遗失无存;或许写得不满意,未容流传;或许“正自一时偶尔,俗人平地生疑”。放翁那两句有名的诗是“拾遗旧咏悲零落,瘦损腰围拟未工”,说的就是前两种可能。后来各家又有新树旌旄的,也有支持前说的,“公案”终难了结。

极力为老杜解脱的,例如杜默的“倚风莫怨唐工部,后裔谁知不解诗”、方岳的“自是晦明天不定,非干工部欠渠诗”、梅尧臣的“夜雨偏宜著,春风一任狂。当时杜子美,吟遍独相忘”等。《韵语阳秋》还专为此事发了一通议论:“杜子美居蜀,累年吟咏殆遍。海棠奇艳,而诗章独不及,何耶?郑谷诗云‘浣花溪上空惆怅,子美无心为发扬’是也,本朝名士赋海棠甚多,往往皆用此为实事。如石延年云:‘杜甫句怍略,薛能诗未工。’钱易诗云:“子美无情甚,都官著意频。’李定诗云:‘不霑工部风骚力,犹占勾芒造化权。’独王荆公用此作梅花诗,最为有意。所谓‘少陵为尔牵诗兴,可是无心赋海棠’也”,皆善意解围,生怜老杜,但有的诗意模糊,也无法自圆其说。

在众说纷纭之中,笔者最欣赏的是东坡的说法。

据《诗话总龟》言,东坡被贬齐安(湖北黄州),当地有位色艺俱佳的乐籍女子叫李宜,与他多有交往。她虽然“色艺不下他妓,他妓因宴席中往往得到(东坡)诗(李)宜独以语讷不能请”。后来东坡调任临汝,饯行时,李宜捧觞再拜,问“苏学士为何无有一诗一字一画与我李宜?”东坡是诗书画大家,李宜问得好,又料东坡此次不会拒绝,遂取领巾乞书。东坡“顾视久之,令李宜磨砚墨浓,取笔大书:‘东坡五载黄州住,何事无言及李宜。’(方书两句)即掷笔,袖手与客笑谈。坐客相谓‘(诗)语似凡易,又不终篇,何也’。至将撤具,(李)宜复拜请,坡大笑曰:‘几忘出场。’继书云:‘恰似西川杜工部,海棠虽好不留诗。’一座击节,尽欢而散”。此书所记之事非常生动,东坡的诗更为精彩。诗的意思是说,在西川居住多年的杜甫没有写海棠诗,是因为海棠实在太美了。东坡大概认为,世间美妙无比的事物都比较难写,写得过分或不及都是遗憾,而恰到好处又太难,不如不写,让人们自去玩味。

面对李宜的要求,东坡巧借海棠喻之,点到为止,固然是学养酝酿而出,得来不费功夫,假令当时东坡真给李宜写了字画,历近千年沧桑,未必能够传世,而这段佳话却借诗长存了。

一段海棠诗案虽然没有终判,但东坡诗出,诗坛的纷纭争论忽然消停了许多。东坡此诗,好就好在构想高妙。它既没有郑谷的火气,王安石的牵强,也没有后来南宋陆游的那份较真,好轻松,好浪漫,好像什么也没说出来,却让人实实在在地感到了某种完美。林肯说过,阐述道理有三个好结果,即面包、鞭子和诗。百巧不如一诗,东坡的说法显然是一首美好的诗。

【自由谈】

“好诗”的标准

编者按:

在今天,什么样的诗是“好诗”?评判一首“好诗”的标准是什么?

虽说“诗无达诂”,众口难调,但看的诗多了,看诗的人多了,大家还是有一个基本共识的,这就叫“定体虽无,大体则有”。如若不然,怎么会有《唐诗三百首》呢?

2015年6月13日,第二届“诗词中国”传统诗词创作大赛终审评议召开期间,评委们就这一问题做出了解答,在畅谈“好诗的标准”的同时,评委们还就本届大赛部分作品进行了点评。

陶文鹏:“三美”“三新”佳句多

在当代中国,我认为评判一首好诗的标准有六个点,“三美”和“三新”。展开说,就是一首好的诗词作品,既要有传统诗词的“三美”, 还要有当代诗词的“三新”。所谓“三美”,就是精炼美、意境美、音韵美;“三新”,就是思想新、感情新、语言新。

本届大赛当中,符合或接近这“三美三新”标准的诗作还是比较多的,以绝句组为例,说几个我比较有印象的作品。

比如绝句一等奖作品《秋日农家》:

树树灯笼别样红,金黄玉米晒园中。

村翁乐把新闻侃:好个中央除四风!

前两句以秋日丰收景象作铺垫,后两句用通俗口语写村翁乐侃新闻,从内心中自然迸出赞颂“好个中央除四旧”之句,出语天然,情溢满纸。

又如另一首绝句一等奖《题抗美援朝烈士陵园》后两句:

唯有春风心不了,年年催发墓前花

借春风怀念志愿军,年年催开墓前花敬献烈士,表达作者对志愿军烈士的深切悼念。

李白有“春风知别苦,不遣柳条青”之句,此诗反用李句,运思巧妙。

《七绝 岭南乡村夏日》后二句:

轻摇葵扇榕阴下,指点三军跨楚河

写岭南夏日村民于榕阴下弈棋之乐,运用动作细节和“认假作真”来表现人物的欢情豪气,生动逼真,趣味盎然。

《修铁路》三四句:

从此青山遮不住,乡心一夜入蓉城

兼抒修铁路工人的自豪感与思念故乡的深情,诗句从前人佳句中化出,不露痕迹,又有创新。

《深秋》末句“丹青落款是夕阳”,将一幅夕晖照耀下有声色、形影、高低、远近乃至有香味的丹青图画,说成是“夕阳”的杰作,还盖章落款,可谓神来之笔。

《剑》“龙光频射斗,欲为斩蛟鲸”句,妙用典故,抽出宝剑,怒斩蛟鲸,既含蓄又明快,可称佳句。

周啸天:书写当下、衔接传统、诗风独到

关于好诗词的标准,我说过三条:书写当下、衔接传统、诗风独到。不书写当下,没有时事,没有开放的思想意识,题材是传统题材、思想是陈旧思想、情调是士大夫情调,或者为标语口号传声筒,“雷同则可以不有,虽欲存焉而不能”(袁宏道)。不衔接传统,就不是诗词,就该去写新诗、新民歌、东江月。同时,衔接不等于复制,任何经典文本,它的美都是不可复制的。复制不及原创。希腊神话如此,唐诗如此,宋词亦如此。当今作者,只能学习传统、衔接传统,我手写我口。缺乏艺术个性,你写我写一个样,则没有必传的理由。有了书写当下、衔接传统这两条,允称小好;加上诗风独到这一条,堪称大好。

这次获奖作品,大都做到了“书写当下”,书写现实生活和当代人的思想感情。在各类样式中,七言绝句的表现比较出色,究其原因,是因为一般作者对这种体裁的经典文本,读得多些,琢磨得透些。读到什么份上,写到什么份上。而像律诗、古风、慢词,读到份上要难一些,做到份上更难一些。获奖作品如七绝《瞻杏坛感孔子学院》:

孔庙碑亭旭日中,栏边花气散春风。

游人莫小几株杏,开遍环球是此红。

写孔子学院这样一个新生事物,作者并没有正面落笔,只抓住“杏坛”之“杏”着墨。读起来好像赏花,却又不是一次赏花的纪实,“游人莫小几株杏,开遍环球是此红”,突发议论,一点即收,超以象外,得其圜中,给读者留下想象和玩味的空间。这种写法,就很得体。所谓得体,换言之,就是得绝句法。

李树喜:跟随时代,创意为先,实话诗说

诗之高低不宜一概而论。作者、读者的角度和感受亦有差别。在我看来,跟随时代,意像出新,以形象细节取胜,令人耳目为之一亮的,就是好诗。

总之,跟随时代,创意为先,实话诗说。大处着眼,细部着手。小题大做,大题细作。

比如《七绝 春日行》:

雨后郊游感物新,一坡草色未铺匀。

山花几点不惊眼,却比梁园春意真。

评点:万紫千红等闲看,文似看山不喜平

人们喜爱的是有新意的作品。这首七绝,好在“不平。”从写景入手,直描草色不均,山花几点,用语清俊,意像俱佳。结尾转入与人工雕琢的梁园对比,突出原生态的优势,寓意深刻,贴切自然。评为二等奖,实可当之。

【茶——中国式的诗意生活】

杭州的新晋茶空间

王 恺

典型的江南建筑的若干特征,被用在浮云堂里,包括圆窗、柳枝和鸟笼

杭州在茶馆的设计上一直是走在前面的,早些年去杭州,在湖边的青藤茶馆,要一壶早春的龙井,然后是大批的吃水果,吃点心,茶不是主角,食物才是,后来西湖边上的曙光路一带兴起,全部是这种类型,一坐一下午,也成为杭州茶馆典型面貌,之后又有美院系统的“和茶馆”兴起,各种精致的装修,但是越往后走,也就越觉得这种茶馆的缺陷:喧闹,繁杂,并非为喝茶而设,没有茶的素朴精神。

看《东京梦华录》,这种茶馆倒也未必不是老祖宗的传统,杭州佳果众多,加上擅长精雕细作食物,所以茶馆逐渐市井化,成为一种市民愉悦的消费空间,没想到绵延至今,不过倒是与那漫长岁月的湖光山色可以相互映衬。

傍晚,浮云堂面对的湖光山色。

茶室与茶馆不同,所谓茶室,继承的是明代文人的传统,在山水佳处,寻觅一个好地点,构建属于自己的文人空间,邀请三五好友,每逢佳期,或者展开书卷,或者煮烹名泉,值得说的是,在空间里,必有茶寮在侧,很多是一茅草棚,由童子照看,在里面烧水烹茶,端到主人的书桌之旁,主人们边翻阅书帖,或欣赏朋友的画作,间歇时刻,品茶为乐。

树影上墙。

除了文征明这类茶痴,很少专门为喝茶举办聚会,很多场合是茶与玩赏书画构成了聚会的主体内容,其实就是典型的文人社交生活,被美其名曰雅集,这些名词流传到了今天,但是茶室的构造已与当年有很大不同。

所谓茶空间,也就是明人的茶室翻版,近年开始顶替茶馆,在杭州开始流行开来,这次的流行,和杭州作为龙井茶的故乡已没有太多关系,更多是因为杭州有中国美院,大批出色的设计师出自这里,设计师也代替了文人,成为主流茶空间的主人,这在当下,不仅仅在杭州发生,也在北京,上海,台北发生——这是因为,茶室的审美功能被大大放大,茶室不仅仅可以喝茶聊天,还作为传递生活美学的样本而存在,越是精雕细琢的茶空间,往往越成为众人效仿的样本,在当下的中国发挥着生活方式展示聚合体的作用。

我有不少杭州的设计师朋友就做着这种事情。

浮云堂一面临湖,整个湖光都被借进室内。

在京杭大运河的起点富义仓,就有不少咖啡馆和工作室,也有专门的茶室,主要是因为清代保留至今的老粮仓的沧桑余味,给这里留下了不少漂亮的景致,朋友的涵山堂就开在这里,进门是苍老的古树,下面却用荷花缸种植了荷花,一下子鲜活起来,涵山堂最先是作为家具展销空间而存在的,是设计师沈宝宏的作品,经常在国内外设计大赛中获奖,有种特殊的朴素感,特别安静。

家具充满东方的色彩,却又不是单纯地仿古,就是因为这些家具大而轩敞,完全不强调豪奢和复古,坐上去身体就呈现出彻底放松的状态,所以,刚一陈设完毕,几位爱喝茶的主人,就迅速将之变成了茶空间,而不仅仅是原来目的。

爱喝茶,却不一定能创造出好的茶空间,冈仓天心说过,许多物品和空间,虽然豪华精致,却是没有茶气的,但这里不同,老仓库的木质窗格旁边,放着一盆兰草;简单的木几上面,陈设着主人喜欢的菖蒲,这些自由而舒展的植物,是茶空间的有意无意的点缀,关键还是茶器物的准备,这里的几位主人,都是喜欢跑景德镇和宜兴的,所以,他们专门定制了自己的茶器。

茶器物之美。

因为老仓库的特殊的狭长格局,所以这里的茶空间颇多,一个个地隔离开来,不过主人最喜欢用的还是一头一尾两处空间,窗外有点雪景更好,一个特别安静的杭州之夜,就这样开始了。

一家茶室,如果没有自己特殊之处,也难让人坐下来。涵山堂有自己的法宝,就是主人用西湖龙井的茶胚所做的红茶,喝起来有种高于普通红茶的香味,喝累了,站起啦,在狭长的仓库里漫步,看看墙上的文人画,或者美院教授所制作的公道杯,主人从日本收集回来的杯垫,一一散放在巨大空间的各个角落,倒和古代文人的雅聚有几分吻合。

茶室要突出古意,首先要从器物上入手。

不过涵山堂的位置虽然在杭州,却没有享受到真正的西湖之美,要论与西湖的没有距离,还是要到浮云堂,这个位于西湖边的草堂,最早的时候是个不对外的会所,幸亏近年风气转变,会所不再能经营,而是转为茶空间,主人也是一对设计师夫妇,最早从事服装行业,近年痴迷于茶,于是开始设计自己的茶室。

如何借景是设计师最擅长的思考。

因为临湖,当然是绝对接近于湖,有间席地而坐的茶室,索性就在水上压着,一移开玻璃窗,下面就是湖水,每次看到主人家的小朋友趴在那里,都替他紧张,主人倒不害怕,原来小朋友经过多次教育,已经知道如何临窗看湖,保持最安全的角度。

屋顶是茅草,屋子里是安静的三四块空间。每块空间与湖的距离有不同远近,但都与湖有亲切的关系。每块空间里,有三五人能喝茶的长茶桌,也有一两人亲密接触的小桌,无一例外的,是全部的茶具,都是主人在景德镇专门找高手烧制的,设计师却是自己,所以带有两个人清雅风格,素色的壶,素色的杯子,从日本采购回来的大量茶道具,整体上,虽然有明艳的湖光的衬托,屋子里,却是素到极端,有种压制住了的美,是明人境界,也是日式变化。

临湖水喝茶,是杭州茶室的最好之处。

现在在杭州漫步,茶空间越来越多,却都不是敞开大门以广招徕的,很多隐藏在一般游客难以找寻到的地方,也有很多需要熟人带路,这些时间,一般都是需要提前预约才能进入喝茶喜欢者会越来越喜欢,熟客反复到来,这也是现在茶室的风貌,慢慢熟客变知己,赚钱是不一定多,但感觉一定是好的。

【诗界动态】

第二届“诗词中国”传统诗词创作大赛颁奖典礼

2015年8月8日,由中华书局发起,中国出版集团、中央电视台、光明日报、中华书局、中华诗词研究院、中华诗词学会、中国移动共同举办的第二届“诗词中国”传统诗词创作大赛颁奖典礼在京举行。中国出版集团总裁谭跃、光明日报社总编辑何东平、中华诗词研究院院长袁行霈、中华诗词学会会长郑欣淼等主办方领导和周啸天、钟振振等一批诗词名家出席了颁奖典礼,共同为获得年度创作奖的选手颁奖。

作为中国首个“大规模、高规格、全媒体”的传统诗词欣赏与普及活动,“诗词中国”汇聚了中国当代最有影响力的专家学者,发现了众多民间诗人,涌现出一大批具有时代精神,个性鲜活的优秀诗词作品。

回顾:第二届“诗词中国”大事记

2014年9月28日,第二届“诗词中国”传统诗词创作大赛在古城西安正式启动,并被中央电视台新闻联播报道。

2014年10月1日,“诗词中国”组委会开发的“诗词中国”手机客户端正式上线,9个月以来,下载用户达到1025万,活跃用户31万,客户端首页周点击量达到135万次。

2015年3月,中国民间最大的传统诗词交流互动平台“中华诗词网”和旗下的“中华诗词论坛”正式并入“诗词中国”,这个成功运营了12年、拥有19万注册会员、日均发帖量2万篇的生力军的加入,预示着中国最全最大的传统诗词资讯社交平台即将诞生。

2015年3月30日,中宣部部长刘奇葆同志组织召开“如何弘扬传统诗词”座谈会,听取了“诗词中国”项目汇报,并给予了高度评价。

2015年3月31日,投稿平台关闭,大赛在6个月的征稿期内,共收到有效投稿111843首,投稿者遍布全国31个省市自治区。

现场:“诗词人物”打动人心,《千古诗心》震撼全场

在颁奖典礼上,受邀前来的主办方领导和嘉宾,为获得第二届“诗词中国”主赛年终创作奖和青少年分赛创作奖的选手颁发了获奖证书。同时,第二届“诗词中国”的“诗词人物”也以外景小片的形式亮相颁奖典礼,他们与诗词的故事令人感动。

多年来坚守山村小学、用诗词承载孩子们梦想的“灶间诗人”段丽珍,用一句“千丝万缕图增恨,任尔漂流不系舟”,道出了千千万万留守儿童与父母分离时的伤感。“花落去,枕愁离。平明人不觉,残梦五更词。” 22岁的酒店服务员朱飞祥,用自己的才华打破门户壁垒、守护了一份纯美的爱情。还有一生为诗词传播倾尽心血、一手建立起“中华诗词网”的站长张弛……短短几分钟的人物小片,让在座的不少观众感动落泪,同时也彰显着诗词这一中华传统文化的瑰宝,在当代社会仍然熠熠生辉。

《光明日报》何东平总编辑曾评价“诗词中国”是“世界传播史奇迹,中国文化史新篇”。中国出版集团谭跃总裁指出,“诗词中国”是中国出版集团在媒体融合方面做的一次有益的尝试,经过三年时间、两届大赛的试炼,“诗词中国”始终坚持站在信息时代的大背景下,运用互联网思维方式对古典诗词这样的传统内容进行包装,逐渐形成了以“经典文化、大众传播”为核心的品牌特色。“中国出版集团是出版专业的‘国家队’,也是文化传播的排头兵”,谭跃总裁表示,“培养大众的文化自觉,是我们作为文化传承者和传播者的使命,也是中华文化能够薪火相传最稳固的根基。”中华书局总经理徐俊亦表示“词虽小道,但负载大义。相比较培养状元的学堂式教育,‘诗词中国’最让人欣慰的,是发掘了一批来自于民间的诗词爱好者,是引导普通人向着诗意的生活不断追寻。”

“国风雅颂,屈子行吟。玉台铜雀,乐府春深。.......我心飞去,扶摇天河。长风浩浩,星汉灼灼。”在颁奖典礼即将结束时,著名歌唱家杨洪基一曲唱诵结合的《千古诗心》,堪称是本届颁奖典礼最大的惊喜。这首由“诗词中国”大赛总策划包岩女士编写的主题曲满怀深情地描述了中国诗词的源远流长和中国诗人敏感激荡的心境,将中华民族千年来的诗史、诗情、诗心演绎得震撼人心。