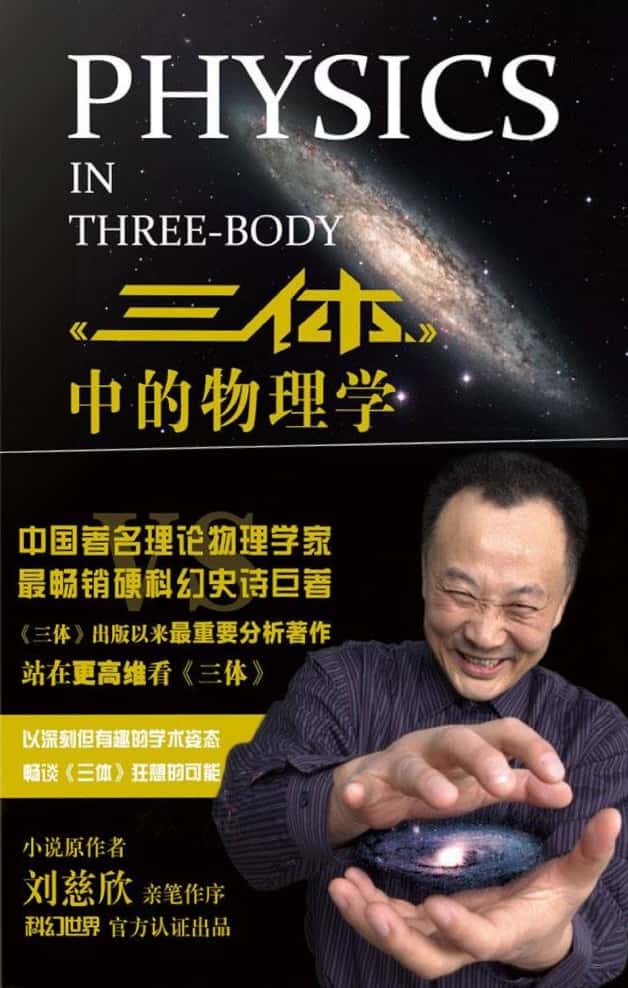

【书 名】《三体》中的物理学

【作 者】李淼 著

【出版者】四川科学技术出版社

【索书号】fO4-49/4012

【阅览室】自然阅览室

作者简介

李淼,中国著名理论物理学家,同时也是诗人、科普作家。1982年毕业于北京大学天体物理专业,1984年在中国科技大学获理学硕士学位。1989年赴丹麦哥本哈根大学波尔研究所学习,1990年获哲学博士学位。1990年起。先后在美国Satlta Barbara加州大学、布朗大学任研究助理、研究助理教授,1996年在芝加哥大学费米研究所任高级研究助理。1999年回国,任中国科学院理论物理研究所研究员、博士生导师。2013年加盟中山大学,现为中山大学天文与空间科学研究院院长。

内容简介

《<三体>中的物理学》是一部奇特而富于妙趣的科普书。作者李淼,作为理论物理学家,从近年来在世界范围内产生广泛影响的科幻小说《三体》切入,生动展现了宇宙的生死、世界的实在性和不确定性,乃至人的自由意志;同时系统分析了智子、水滴、二向箔、思想钢印等《三体》中诸多超级神器在未来出现的可能性。

《<三体>中的物理学》介绍了《三体》是著名科幻作家刘慈欣所写的一系列著名长篇科幻小说,书中涉及各门各类科学技术,尤其以用到的物理学的设定最多。《<三体>中的物理学》中作者李淼便以《三体》中所涉及的物理学问题入手展开讲解、分析与讨论,希望以此来激发读者对物理学的兴趣,对科幻的兴趣,当然也包括对《三体》系列科幻故事的兴趣。

这是一部奇特而富于妙趣的科普书。作者作为理论物理学家,从近年来在世界范围内产生广泛影响的科幻小说《三体》切入,生动展现了宇宙的生死、世界的实在性和不确定性,乃至人的自由意志;同时系统分析了智子、水滴、二向箔、思想钢印等《三体》中诸多超级神器在未来出现的可能性。

如果你因为《三体》而读这本书,这是一个绝佳的选择,因为你会从中找到由《三体》引发的所有重大问题的权威答案;如果你还没有读过《三体》但对世界充满好奇,这本书同样是不错的选择,它会帮助你进入一个奇异的新世界。

《< 三体>中的物理学》以独立的批判姿态,验证了《三体》的神奇与伟大。

在读完《< 三体>中的物理学》的书稿后,我对李老师的眼界和胸怀深为敬佩和折服。他并没有像一般的读者和网友一样,专注于挑小说中的硬伤(在这方面他无疑是最有资格的),而是以《三体》中的科幻内容作为引子和起点,描绘了一幅现代物理学和宇宙学的宏伟图景。从牛顿力学到相对论,从量子力学到弦论,从多维空间到黑洞,从宇宙的诞生到最后的终结,甚至还从物理学的角度探讨了自由意志的命题。本书几乎涉及物理学和宇宙学前沿的所有方面,在一本篇幅不长的书中展现了如此广阔的视野,呈现出如此丰富的内容,令人赞叹。

——《三体》作者 刘慈欣

用前沿科学对《三体》世界进行支撑,用烧脑理论让《三体》意义进一步延伸。

—— 复旦大学教授 严锋

李淼老师作为理论物理学大家,为科幻小说《三体》做了一件重要的事情,让我们看到科学与艺术的进一步融合。

—— 科幻作家 韩松

本书话题是“《三体》中的物理学”,但作者不局限于此,他从三体物理入手,硬生生描摹了一个基于三体衍生的现代物理学图景,严谨性与想象力俱佳,堪称科幻与科普的完美结合。

—— 果壳网创始人、CEO 姬十三

比科幻更神奇的科学

刘慈欣

科幻小说能够引发读者对科学的兴趣,进而投身于科学研究事业,这样的例子有许多。但科幻小说本身却并不是以科学家为读者对象的,造就了硬科幻类型的坎贝尔曾经声称,他的杂志上发表的科幻小说是给工程师看的,但也没说是给科学家看。显然,科幻小说中的科学对于专业科学家而言过于幼稚简陋了,其中的硬伤也常常让他们难以容忍。在20世纪80年代,我曾经读过大量的包括科幻小说在内的西方类型文学,深知写出好小说不容易,但在小说里在某个领域显得很专业并不是一件难事,西方类型文学作家们深谙此道,像科幻中的迈克尔·克菜顿、军事小说中的汤姆·克兰西和专写各专业领域的阿瑟·黑利都是此中高手,他们在小说中所表现的专业程度真的能把读者唬得五体投地。但这种“专业”只是对一般读者-而言,在真正的专业人士面前无疑是千疮百孔的。所以,当我得知李淼老师在看《三体》系列,后来又得知他在写这本书时,心里很是不安。

但在读完《< 三体>中的物理学》的书稿后,我对李老师的眼界和胸怀深为敬佩和折服。他并没有像一般的读者和网友一样,专注于挑小说中的硬伤(在这方面他无疑是最有资格的),而是以《三体》中的科幻内容作为引子和起点,描绘了一幅现代物理学和宇宙学的宏伟图景。从牛顿力学到相对论,从量子力学到弦论,从多维空间到黑洞,从宇宙的诞生到最后的终结,甚至还从物理学的角度探讨了自由意志的命题。本书几乎涉及物理学和宇宙学前沿的所有方面,在一本篇幅不长的书中展现了如此广阔的视野,呈现出如此丰富的内容,令人赞叹。同时,书中对各个话题的探讨并非浮光掠影,也不是仅仅满足于用简单的比喻对复杂的理论进行粗略的描述,而是很快抓住了其科学和哲学的内涵,处处可见作者思想的犀利和深刻、在对理论内容的叙述中,作者的语言;准确而生动,更难能可贵的是,为了照顾不同的读者,还对一些复杂的理论进行了不同次层的描述。

《< 三体>中的物理学》给人印象最深的地方还在于。作者没有局限于知识的叙述,而是在《三体》的背景上提出了许多富有创意的想法和推论。比如在超光速航行的状态下,在不同时间多个自我的出现:在四维空间中,电磁波能量的衰减与距离的立方成反比,以及黑域中低光速对精细结构常数产生的影响,都可能导致分子和原子解体,使从三维世界进入其中的一切都灰飞烟灭;还有关于水滴和降维攻击的可能性,创造小宇宙的可能性等,都十分震撼和新奇,让我们有读科幻小说的快感,但这些推论又都是建立在严谨的科学理论基础上,建立在作者对物理学和宇宙学深刻的理解上,有科学幻想的神奇,却比其高一个层次。

最初我是从《新发现》杂志上知道李淼老师的:在这本由欧洲引进中国的著名科学传播杂志上有他的一个专栏,当时他正在专栏上发表《中国神话中的现代物理学》的系列文章,用现代宇宙学理论演绎中国古代神话,从盘古到玉皇大帝,都在现代的宇宙演化图景中扮演着自己的角色,构筑了一幅色彩奇异的画卷,作为一名物理学家,作者对中国文化的广博知识自然让人印象深刻,但最令人惊叹的是作者在文中所表现出来的想象力,天马行空,汪洋恣肆,又不乏幽默风趣,让我这样的科幻作者也不得不叹服。而这样的想象力与他精深的专业知识相结合,更是难能可贵。后来,我又看到了李淼更多的文章,也常看他的微博,发现他的知识面很广,特别是对文学和音乐都有广泛的涉猎和修养,还是一位诗人.在微博上贴出了许多现代诗,那些诗精致而意境深远,读后回味无穷。其实这样的科学家在国外并不罕见,就我读过的科学传播著作而言,像彭罗斯、刘易斯、加来道雄等人,都是知识广博、文理俱佳的自然科学学者。但在国内则不同,以前我也接触过一些国内的科学家,他们留给我的印象是严谨认真,勤奋努力,但总感到缺少一种灵气,在自己的专业领域之外视野比较窄,对专业本身也缺少一种超越性的眼界,这可能是中国文理分科的教育环境所造成的。所以知道李淼老师后,我和《新发现》的主编严锋教授一样发出感叹:原来我们也有这样的科学家!

李老师所研究的弦论是物理学最前沿的理论,这个理论体系具有强烈的未来物理学的色彩,正如有人评论说,弦论很可能像古希腊德莫克里特的原子论,要到两千年后才可能在实验中得到证实。研究这样的课题,必需有开阔的视野和灵动而深刻的思想,以及美学上的敏感和悟性,我想本书的作者就是这样的科学家。

回到《< 三体>中的物理学》上来,科学与文学的结合能给我们带来什么?

从狭义上看,科学能够给处于困境中的文学带来丰富的故事资源。当今的文学可以分为两部分:主流文学和类型文学,两者日益分化。主流文学最明显的现状就是,怎么说比说什么更重要,具有高度形式化的特点特别是后现代文学,它的形式已经掩盖了故事的内容,变得晦涩与破碎,以至于和普通大众的距离越拉越远。主流文学的形式化可以找出种种深刻的原因,但有一个简单的原因在里面:文学的故事讲完了。现代文学有很重要的两种手法:解构和拼贴,这两种手法和故事资源有着密切的联系,解构和拼贴都是把以往大家熟悉的东西打乱重组,赋予一个新的意义,这其实是对已经开发过的故事资源进行再利用,充分反映了文学故事资源的枯竭。对类型文学而言,虽然没有走主流文学的路子,因形式化而晦涩和远离大众,但是其故事构型已经为大家所熟知,因此故事要征服、震撼读者已经越来越困难。除非将情节极度扭曲,否则读者脑海里总有一种似曾相识的感觉。正因如此,有创意的能够征服读者的故事越来越难以出现。

对于科学与文学的关系,人们一直有一个很大的误解,认为科学对文学是一种束缚。这种误解在把奇幻与科幻两种幻想文学体裁进行对比时表现得最明显。人们倾向于认为,与科幻相比,奇幻在想象力上要自由得多,因为不受科学规律的束缚。但现代科学所展现出来的大自然和宇宙的可能性,已经远远超出了人们的经验和直觉,这种可能性给文学带来的恰恰是更大的自由度。以奇幻和科幻中的超能力为例:奇幻固然可以自由地赋予人物各种超能力,不受自然规律的限制,但迄今为止在奇幻文学中我们能想到的最强的超能力,就是造物主的能力:上帝在7天内创造了世界。那么科学的创世图景是什么样子呢?按照宇宙学中的暴胀理论,宇宙曾经由一个比原子还小的奇点瞬间膨胀到我们现在的宇宙尺度,可见半径有一百多亿光年,这个过程只需一个普朗克时间,也就是10-43秒。如此巨大的力量对我们常人来说完全不可想象,上帝的7天创世根本无法与之相比。但更为震撼的是,这个创世图景不是虚假的幻想,而是基于现有的对宇宙的观测数据所做的严格的科学推论。由此看到,科学其实是对文学的解放,而不是束缚。科学的故事资源可分为两类:一类基于古典科学,另一类基于现代科学,这两者在物理学上大体以相对论为分界。

古典科学在文学上的最大特点是符合人们的日常经验和直觉,其故事资源虽然已经被大量开发,但仍有巨大的潜力。在2012年成都《科幻世界》举办的创作笔会上,李淼老师曾提出,科幻应该从最简单最基本的科学原理推导出精彩的故事,这是一个很高明的见解。像《冷酷的方程式》《追赶太阳》等,都是这样的经典作品,已经过去的科幻小说的黄金时代在很大程度上是建立在这样的创作理念上的。但要做到这点也十分困难,需要超强的想象力和创意,是对科幻作者真正的考验。

现代前沿科学理论中的故事资源,是目前很少被开发的处女地。本书中涉及的物理学和宇宙学,都是探求世界最根本的原理、最终极的本源,这其中蕴藏着丰富的故事宝库。但它目前提供的世界图景,跟我们的常识有很大的差异,许多的知识,如弦论中的11维空间,也只能用艰深的数学语言才能精确地描述,一般的科幻作者很难从数学层面真正理解这些理论,更不用说把它们变成生动的故事。这样的科幻小说,只能由科学家来写,所以我们还是期待李淼老师的科幻作品早日问世。

从广义上看,科学与文学的结合有着更为深远的意义。现代科学前沿离大众越来越远,比如量子力学的思想清末民初时已经在欧洲出现,但直到今天,它的世界观对大众而言仍然十分陌生和遥远.把现代科学的最新发现和理论向社会传播,对文明的发展是至关重要的。

我一直认为,科幻文学无力承担科学传播的重任,因为科幻中的科学不是真正的科学,而是科学在文学中的一种映象和变形,这一点相信大家看过《< 三体>中的物理学》后都会认可;但科幻却能够表现宇宙和大自然的神奇,激发人们对科学探索的兴趣,进而提升人们对科学的关注程度。《三体》系列中的科幻想象与真正的科学有很大距离,但它的出版能够引发读者对前沿物理学和宇宙学的兴趣,进而引出了《< 三体>中的物理学》这样一本比科幻小说更神奇的科学传播著作,作为科幻作者,这无疑是我最大的安慰。