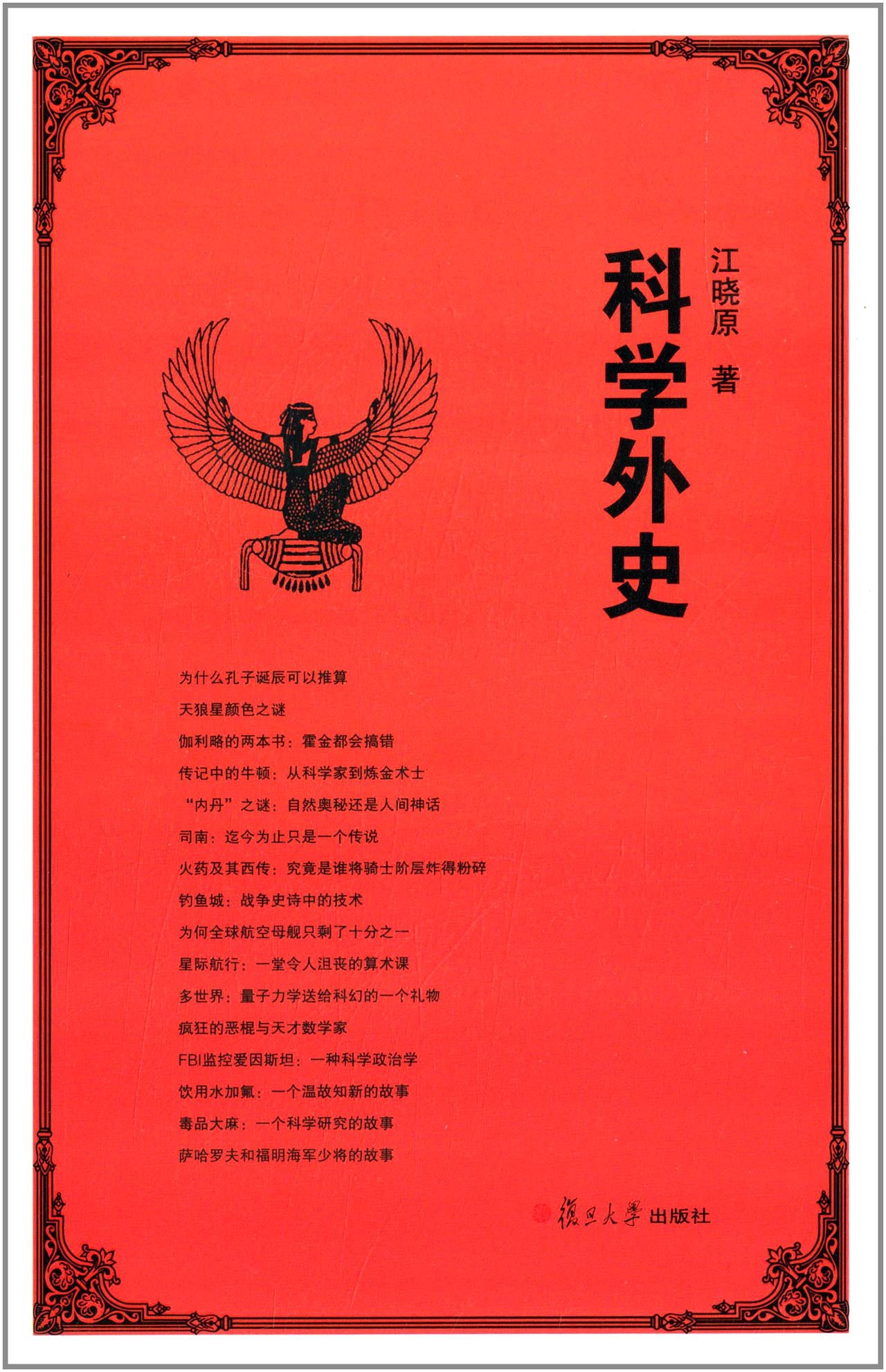

【书 名】科学外史

【作 者】江晓原 著

【出版者】复旦大学出版社

【索书号】Z228/3167(2)

【阅览室】社科二阅览室

作者简介

江晓原

上海交通大学特聘教授、博士生导师、科学史与科学文化研究院院长。中国科学技术史学会前副理事长。已出版著作70余种,发表学术论文140余篇,以及大量书评、影评、文化评论等,并长期在京沪等地报刊撰写个人专栏。

内容简介

本书系作者为法国著名科学杂志《新发现》之中文版所撰写的专栏文章结集。作者从历史上种种趣事入手,揭示科学之前世今生,将科学从人们盲目迷信和崇拜的神坛上请下来,还其应有面目。行文之中,注重科学技术与社会、文化诸外部因素之关联及互动;作者又喜用学术眼光分析逸闻趣事,常有标新立异之论点及表达——初看似乎离经叛道,细察则仍言之成理。而对于唯科学主义之弊端及谬误,作者关注尤多。

上海交通大学特聘教授江晓原先生的专业是科学史,然而由于他涉猎广泛、文理兼通,对古今中外的文史典籍尤为嗜好,多年来在《新发现》《万象》《博览群书》等刊撰写相关专栏,其在读书界更引人瞩目,影响已远远超出专业研究本身。本书从历史上种种趣事入手,揭示科学之前世今生,将科学从人们盲目迷信和崇拜的神坛上请下来,还其应有面目。江晓原教授此书中文章读来颇为有趣且引人深思,如声名显赫的科学巨擘爱因斯坦曾长期遭受美国政府窃听;《九章算术》的作者虽是数学天才,然而也是史上有名的恶棍;伟大的牛顿爵士,是不朽的物理学家,也是有名的炼金术士……

《科学外史》系江晓原教授七年来为法国著名科学杂志《新发现》中文版所撰写的专栏文章之部分结集,共四十九篇,八辑。“外史”是科学史研究中与“内史”对应的一种研究路径或风格,重视科学技术与社会、文化等外部因素的关联及互动。与传统科学普及著作不同,《科学外史》主要是对科学技术的新解读和新看法,这些解读和看法是在反对唯科学主义的思想纲领下形成的,旨在反思科学技术,所以常能远离老生常谈而出新意。

《科学外史》主要体现四方面的特点:从历史上种种趣事入手,揭示科学之前世今生,将科学从人们盲目迷信和崇拜的神坛上请下来,还其应有面目(代表文章如“爱因斯坦:曾经的超级民科”、“饮用水加氟:一个温故知新的故事”、“全球变暖:幻影中的科学政治学”等);注重揭示科学技术与社会、文化、政治诸外部因素之关联及互动(代表文章如“三件奇器的复制问题”、“古代历法:科学为伪科学服务吗?”、“毒品大麻:一个科学研究的故事”等);用学术眼光分析逸闻趣事,常有标新立异之论点及表达——初看似乎离经叛道,细察则仍言之成理(代表文章如“《大设计》:一个科学之神的晚年站队”、“重新评选中国的四大发明”等);关注唯科学主义之弊端及谬误,思考科学技术与当代社会之间的复杂关系(代表文章如“萨哈罗夫与福明海军少将的故事”、“克拉克:一个旧传统的绝响”、“科学家与电影人之同床异梦”等)。

“内行”所写的“外史”

——评江晓原的《科学外史》 刘兵(清华大学教授)

这是一本谈科学的书,却处处洋溢着浓浓的人文情怀,篇什涉及天学、地理、战争、科幻、生命、生活诸多领域,孔子诞辰、炼金术士牛顿、“超级民科”和被监听者爱因斯坦、“科幻祖师奶奶”玛丽·雪莱等妙趣横生之事。作者将科学从人们盲目迷信和崇拜的神坛上请下来,还其应有面目。行文之中,注重科学技术与社会、文化诸外部因素之关联及互动;又喜用学术眼光分析逸闻趣事,常有新奇之论点及表达。

——《中华读书报》

这是一本随笔性专栏文章的汇集,读者可以相对随意地随手翻到哪里就读到哪里地轻松阅读,会在阅读中发现,其实科学也有诸多的面孔,也有诸多有趣的侧面可以让人审视、把玩甚至进行有益的思考。在那种类似于传统文人“手倦抛书”式的休闲阅读中才可以体会的阅读意境,或许在对这本书的阅读中也是可以得到的。

一

长久以来,中国人对于历史之在意、之热爱,恐怕在世界上也是不多见的。这除了我们拥有几乎是世界上最丰富的史书遗产之外,即使普通人,也会表现出对历史的极大热情。例如,像在表面上试图学术普及的电视节目“百家讲坛”,讲来讲去,屈从于公众的审美倾向、历史爱好和收视率压力,最后几乎变成了近乎于“评书”的专讲历史故事的节目。

从逻辑上讲,历史却是有着几乎无限多的分支的。如果把历史理解为人类过去的活动,那么人们在过去在几乎是无限多的领域中的活动,都可以有各自的历史。当然,这些活动的领域的影响各有不同,人们对其重要性的评价也随时间而有所变化。当人们开始看重某个领域的重要性时,对这个领域的历史研究通常也会兴盛起来,尽管研究的兴盛与在公众关注的程度之间并不一定是完全一致的。不过,科学这件事总是有些特殊。现在,人们不管愿意不愿意,不管喜欢不喜欢,都无法否认科学对于我们的社会发展、生活方式和文化形态的重要影响。但科学史却又长期以来只是局限在少数专业研究者的小圈子里,恰恰因为科学的专业性和与公众的疏离,使得公众很少会对科学史产生兴趣。

这就形成了一个很有意思的现象。比如说,政治史也可以是而且在研究的意义上又必须是基于很专业的考察,而且公众显然并非都有机会接触那种专业意义上的政治活动,但公众却仍会以很大的兴趣来关注政治史,并将其基于生活的朴素理解投射到对政治史通俗读物饶有兴味的阅读中,面向公众的通俗的政治史读物,也大量地由专业或非专业的政治史家们写出来。但科学史在很长的时间内却难得有这样的公众缘分。科学史家们即使偶尔写些面向公众的普及性读物,通常也大多是一本正经地只是把科学“正史”在形式上通俗化一些而已。其结果,当然是在公众中很难有什么明显的影响力。

除了科学本身的专业性之外,我们还可以注意到,其实公众对于历史更感兴趣的方面,更是那些“野史”、“外传”之类非传统、非“正规”的历史。在科学史的研究发展中,最初研究者写出的,也都是以纯粹科学家的科学工作为内容的“内史”。这里的“内”,主要是指将科学和科学家与外部世界隔离开的“内”。后来,科学史家也意识到,科学和科学家与外部世界是不可分割的,科学的发展和科学家的活动是不可能不受外部世界的影响的。关注这种科学和科学家与外部因素的互动的历史,即被称为“外史”。

还有一点需要提及的是,在最新的面向公众的科学传播理念中,科学史被看作是传播科学及科学文化的一种重要形式,这当然既包括少量的科学“内史”(在传统科普中这已是可接受的),更包含了涉及科学与社会互动的科学“外史”。后者,其实更为公众可接受,也更符合公众理解科学的需求和目标。

在有了这样几乎是过长的铺垫之后,我们终于可以给江晓原的《科学外史》一个明确的定位了:这是一部面向非专业科学史研究者(当然许多专业研究者读了也会有收获,毕竟专家也不是什么都知道)、面向普通公众的,基于研究者专业的研究和广泛的涉猎,以可读但又颇为有文化的形式写出的,既与科学和科学家们的专业活动有关,又与这些科学活动和外部的社会、文化等多方面的因素相互作用有关的一本新型通俗科学史。

二

这样一个试图对《科学外史》一书进行全面的描述的定位还是有些绕。为了更明确起见,这里以总结该书的几个特点的方式来做进一步的解说。

其一,与一般的涉及科学的普及类读物(抱歉我又咬文嚼字,其实这只是因为作者江晓原实在不喜欢本来更简单的“科普”这一说法而已)的写作不同,这本书在内容上,有相当的比例是基于作者本人的学术研究的成果,当然在现在的表达中,要更加通俗化。例如,像对于中国古代天学史的研究(辑一“昨夜星辰”)部分, 就是这样的情形。可以想像,一位作者在把自己的直接研究通俗化,如果能辅以合适的表达方式,那当然与贩卖他人的研究成果大有不同。

三

其二,我们还可以注意到,就是这些作者本人的研究的选题和视角,也经常是很有新意,与传统的科学史研究颇有不同之处(这里我又要回避作者不喜欢的另一个词——“创新”了)。这些研究的发现,经常会“颠覆”一些无论在学术界还是在社会上都流行已久的一些陈旧说法。例如像《古代历法:科学为伪科学服务吗》等文即属此类。

四

由于作者的兴趣广泛,将一些传统科学史所不大谈论和涉及的内容,也加入到《科学外史》之中。像对于中国古代性文化史部分(辑三“性命交关”)。一方面,作者亦是一位颇有影响和造诣的性文化史研究者;另一方面,像这方面的内容,恰恰对于公众又很有吸引力。如果从学理上讲,这种人类对于自身的、有地方性特色的认识和知识系统,其实也应该是广义的、多元的科学的一部分,从而, 这又可以是科学史的一种拓展(只能很抱歉地说,在这一点上,本文作者与《科学外史》作者的“科学观”在形式上有所不同),不过,体现在传播效果上却几乎并无二致。

五

还是由于作者兴趣的广泛,近些年来对于“科幻”情有独钟,于是科学“外史”中又有了科幻的内容,而且所占比例还相当大。在传统中,科幻显然既不是标准的科学史研究的内容,更不是作为“科普”的合适题材。但既然其中含有“科”字,其实也与科学脱不开干系,作为既有学术新意又有公众吸引力的话题,也可以算是在国内科学史界仅有的特例了。

六

此书作者江晓原的国学及文字功力相当深厚。这既反映在他对中国古代科学史及文化的理解和把握中,也体现在他写出的远非直白无味而是颇为耐读的文字中。同时,也因其学习科学的背景,对于直接涉及到西方、当代一些硬科学的内容的理解也颇为到位。这种将科学和人文相结合的能力,在其书中表现得可谓淋漓尽致。我们会在其中体会到通常只有在另外一些与科学无关的文化随笔类的作品中才有的文化感。

七

此书作者颇为擅长且乐于做面向公众传播之事。通常,一般专业做得较好的学术,大多不屑于也不善于更不愿意写作面向公众的通俗文本。这里面,既有教育背景文理分化的原因,也有社会责任感方面的原因,更有把握大众阅读心理的能力的原因。在这些方面,作者显然是做得得心应手。其实,这本外史,本来汇集的就是作者长期为通俗刊物所开设的专栏上的文章,7年的专栏写作,就已经说明了作者这种写作的成功。

八

就面向公众的科学传播来说,近些年来在国外这也是有着相当多的研究与实践的新领域。其中,一些新的传播理念是很值得我们注意的,但却由于传统观念的影响而在我们这里不是很有影响。作者在这方面,特别是在其基本的反思科学的那种“反科学主义”的立场上,是旗帜鲜明的,而这对于国内面向公众的科学传播来说,也正是生逢其时,迫切需要的。

一本有价值的书,总是有其特点的。而一本有着如上特点的书,显然是值得一读的。可以希望,这本书能够带给读者以一种不同于传统的对于科学及其历史的新的理解。

序言

自从严锋主持《新发现》杂志,我就应邀为该杂志写“科学外史”专栏,每月一次,迄今已写了整整7年(从2006年第7期起)。在国内报纸杂志上,这样的专栏也算非常“长寿”了。但这还不是我最“长寿”的专栏——我和刘兵在《文汇读书周报》上的对谈专栏“南腔北调”,也是每月一次,从2002年10月起,迄今已持续了11年。

回顾这些“长寿”专栏,皆有共同之处,通常刊物对作者高度信任,作者自己也在专栏上很用心。例如,《新发现》从不对我文章的主题和内容提出任何异议,几乎从不改动我文章中的任何字句(哪怕发现误植也要在电话中核实)。写了几年之后,杂志又将我专栏的篇幅从2页调整为3页(稿酬当然也有所提高)。投桃报李,我对“科学外史”专栏的撰写也越来越用心。“科学外史”逐渐成为我写得很开心的一个专栏。

“科学外史”当然与科学有关,但我并不想在这个专栏里进行传统的“科普”,而是想和读者分享我对科学技术的新解读和新看法。这些解读和看法都是在“反科学主义”(反对唯科学主义)纲领下形成的,所以经常能够和老生常谈拉开距离。

“外史”是双关语:自学术意义言之,是科学史研究中与“内史”对应的一种研究路径或风格,重视科学技术与社会、文化等外部因素的关联及互动。自中国传统修辞意义言之,则有与“正史”相对的稗史、野史之意,让人联想到《赵飞燕外传》、《杨太真外传》之类,更家喻户晓的还有《儒林外史》。以前我写过一本《天学外史》,比较侧重“外史”的学术意义;现在这本《科学外史》,则是上述两种意义并重了。

我写专栏,绝大部分情况下每次写什么题目都不是预定的,总是到时候临时选定题目,这样做的好处是,既可以让喧嚣的红尘生活为专栏的选题提供灵感,还能够让每次的话题在“科学外史”这个广阔的范围中随意跳跃。

这些专栏文章见刊后,我会贴上我的新浪博客,它们经常会上博客首页,有时还会上新浪首页。看来它们得到了一部分读者的欢迎。

复旦大学出版社的贺圣遂社长,一直对这个专栏青眼有加,谬奖之余,遂有结集出版之议,我当然乐从。集子的书名,我和责编姜华想了很久,许多方案都不满意,我干脆就将专栏名称照搬过来,于是定名《科学外史》,开始编纂。

本来以为一个小集子应该很快编完,但中间出版社给我插进了另一个小集子《脉望夜谭》的任务——那是我在《博览群书》杂志上同名专栏的集结;接着我又有迁居之役,四万册图书,六千部电影,我花了近两个月才初步整理停当。另外还有种种俗务缠身,搞得《科学外史》屡编屡辍。责编姜华一直耐心催促和等待,我则惭愧之至。眼看又一个暑假来临,这件事无论如何不应该再拖了,今天终于将它编完。

因为专栏已经写了7年,如果将7年的文章全编进去,篇幅就太大了。我决定先编入一部分,共49篇。其余的将来编入《科学外史·II》。但是我打散了这些文章见刊时的先后顺序,将这些题目跳跃多变的文章按照若干专题重新组合,这样阅读起来更有条理;如果读者想挑着阅读,选择起来也更方便。

江晓原

2013年6月24日

于上海交通大学科学史与科学文化研究院