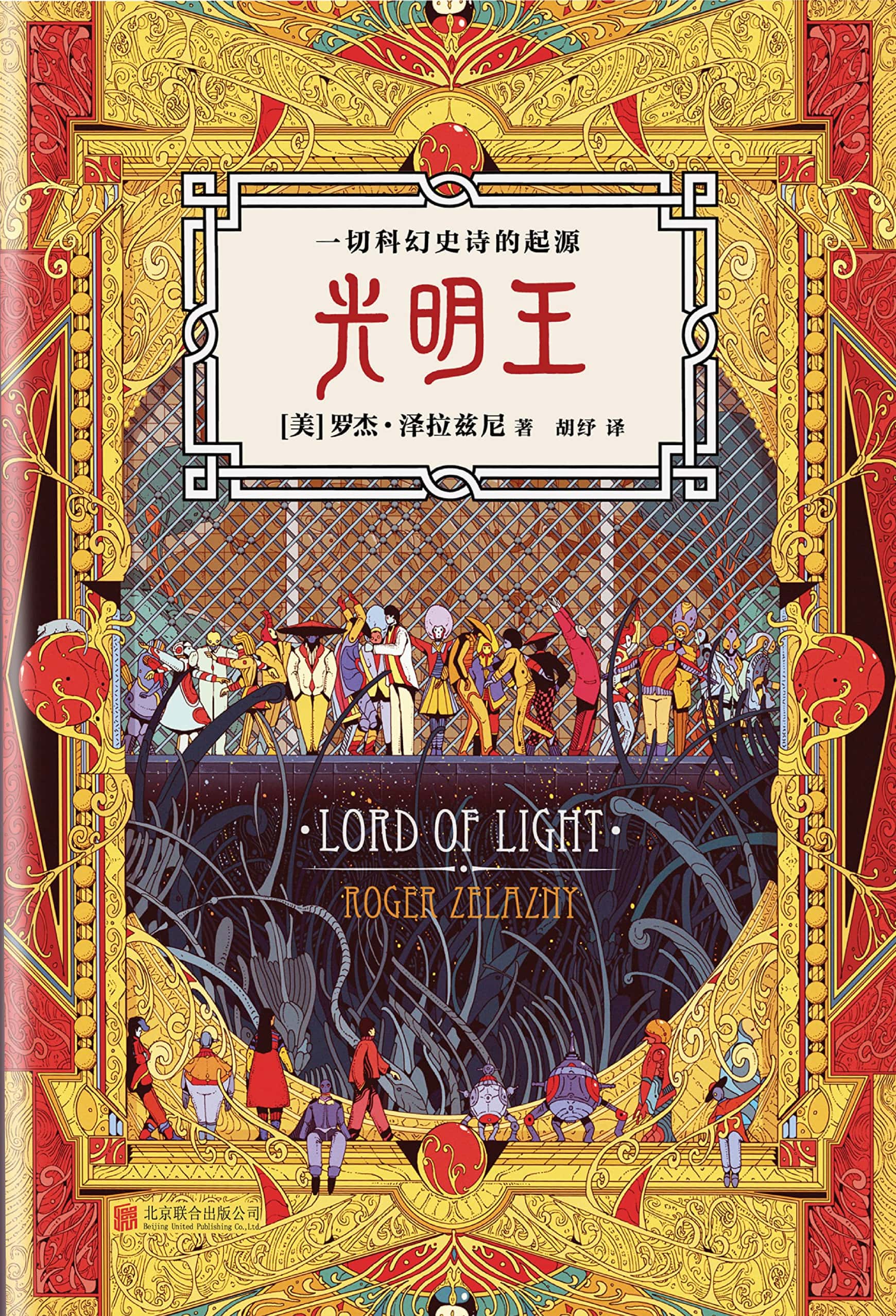

【书 名】光明王

【作 者】(美)罗杰·泽拉兹尼 著 胡纾 译

【出版者】北京联合出版公司

【索书号】I712.84/3758

【阅览室】社科一阅览室

作者简介

罗杰·泽拉兹尼

Roger Joseph Zelazny (May 13, 1937 - June 14, 1995)

美国著名作家,在科幻、奇幻两大领域均达到了极其罕见的巅峰状态。1960年代,他率先倡导科幻小说写作要从心理学、社会学和语言学三方面考虑,打破太空冒险科幻一统天下的局面,被誉为“新浪潮”的领军人物。

他一共摘取过6次雨果奖、3次星云奖和2次轨迹奖,1963年,他的作品被编入“著名科幻小说殿堂”。

内容简介

《光明王》是美国奇幻科幻作家泽拉兹尼最富盛名的科幻史诗,是一切科幻史诗的起源。曾获雨果奖小说奖,并获得星云奖的小说奖提名。完美典藏版,附《冰与火之歌》作者乔治·R.R.马丁撰写的前言,《三体》作者刘慈欣撰写的解读!

在这篇小说中,泽拉兹尼开创性地将神话传说与心理学及社会学的概念引入科幻的领域,以瑰丽的文字、宏大的设定和磅礴的故事情节,为科幻文学打开了一片全新的天地。

他是那个时代最伟大的科幻奇幻作家,他的出现彻底改变了整个领域的面貌。

——《冰与火之歌》作者乔治·R.R.马丁

没有人能像泽拉兹尼一样,让神话如此真实,又如此珍奇。这是一部奇迹般的作品。

——《美国众神》作者尼尔·盖曼

《光明王》这部小说本身,正是建筑在幻想文学中科幻与现代奇幻这两个国度交界处的一部宏伟的经典。

——《三体》作者刘慈欣

在科幻作家中,泽拉兹尼是最善于讲故事的人之一,同时,他也是一位在语言方面极具天赋的人。

——《达尔文电波》作者格雷格·贝尔

序言

怀念泽拉兹尼,光明王

乔治·R.R.马丁

泽拉兹尼是个诗人,从一开始到最后,永远都是。在他的笔下,词句会歌唱。

他的故事无与伦比;他创造的世界斑斓奇异,无人能及。

然而最令我无法忘怀的,还是他塑造的角色:安珀的科温,还有他那些麻烦的兄弟们;造梦大师查尔斯·伦德尔;从来不肯学代数的“眠者”可罗伊德·克伦森;屋顶上的弗雷德·卡西迪;康拉德;被诅咒的迪维什;弗朗西斯·桑道;“黑马”比利·辛格;雅里·黑暗;影之杰克;黑尔·坦纳;小狗斯纳夫。

还有萨姆。他是最特别的。“他的信徒将他视为神祗,尊他作无量萨姆大神。可他却宁愿去掉‘无量’和‘大神’而自称萨姆。他从未宣称自己是神,但他亦从未予以否认。”

《光明王》是我读过的第一部泽拉兹尼作品。当时我还在大学里,读了不少书,一直渴望着有朝一日能自己也写上一本。我已熟读安德烈·诺顿,小读过一些海因莱因,靠着H.P.洛夫克拉夫特、阿西莫夫、“博士”E.E.史密斯、席奥多尔·史铎金和托尔金捱过了高中生涯。我读过《科幻小说俱乐部》上《埃斯》的拷贝,但当时还没有找到那份杂志,在此之前,我从未听说过这个叫作泽拉兹尼的家伙。然而,当我翻开《光明王》的第一页,光是开头的那几行字就让我全身一阵战栗,我知道,科幻文学的领域将会从此发生天翻地覆的变化。事实也确实如此。就像在他之前的极少数人曾经做到过的那样,罗杰在这个领域中,留下了自己的印记。

他也在我的人生中留下了印记。从《光明王》开始,我读尽了所有能弄到手的泽拉兹尼小说。 《他是塑造者》《然后唤我康拉德》《致传道书的玫瑰》《死者之岛》《他脸上的门,他口中的灯《光与暗的生灵》,以及其他所有故事。我知道,这个名字古怪得让人难忘的家伙,是个绝妙的小说家。而我没有想到的是,数年后,罗杰会成为我绝妙的好友。

在二十世纪七十年代中期,我曾经和罗杰碰过几次面,例如在印第安纳州伯明顿的作者研讨会上,在威奇托和厄尔巴索的活动上,还有星云奖的晚宴时。那会儿,我已陆续卖出去了一些故事,而罗杰说他知道我的小说,这令我感到既惊讶又激动。他乍看之下是个有些害羞的人,总是很和蔼而有趣,同时又很安静。但在那时候,我对他还不太了解……直到一九七九年年末,我离了婚,带着一颗近乎破碎的心,孤身一人来到圣达菲。

在那座小镇上,我只认得罗杰一个人,当然,他却并非如此。我俩的关系只是同行,充其量算是活动上的熟面孔,但他对待我的方式,就像我们是多年的密友一般。他守望着我度过我人生中最艰难的时日;他与我一同共享晚餐和早餐,我们就工作交换过不计其数的意见;他开车载我去阿尔伯克基参加每月第一周周五的作者午餐聚会;如果当地的书店邀请他做签售活动,他就会要求对方也一并请上我;他带着我去参加聚会和酒会,甚至邀请我与他的家人一起共度圣诞节和感恩节;在我离开圣达菲去参加活动的时候,他会开车穿过整个城市来为我接收邮件,浇灌草木;而当我在圣达菲居住的第一年,用尽了手里的钱,是他借钱给我渡过难关,让我得以写完《热夜之梦》。

他不仅只为我,也为其他人做过许多事。他是我见过的最友善而慷慨的人之一,他是最好的那一类朋友——话不多,却很有趣。有时候他看起来就像是读过这世上所有的书,对所有事物都略知一二,对某一二事物则无所不知,而且,他从不利用自己的知识哗众取宠。在这个人人都只能成为某个专门领域专业人才的时代,罗杰却是最后一个保有文艺复兴时代做派的人,他沉醉于这个世界及世间的万物,能游刃有余地以同等的热情和专业程度谈论《夺宝奇兵》或化学家普鲁斯特。 没有直接接触过罗杰的人,常常会觉得他严肃、庄重又古板,却从未想过他其实可以非常有趣。世界幻想大会上的听众永远不会忘记他那场“鸡肉效应”的演讲;《百搭牌》的读者也依然会为克罗伊德与解形外星人的故事会心一笑。在罗杰生命的最后一年,珍妮·林斯科德把角色扮演游戏介绍给了他,他像个年幼的男孩似的沉迷其中,设计出了不少淘气又别出心裁的角色。我也很喜欢这些角色,可惜在我们当中,只有极少数人有足够的幸运值能够遇上他们:他创造的中国诗人战士,在无尽的烂泥地里穿行,放声高歌;他的太空船随船牧师,在不断聚集的外星人面前解释《天演论》;还有粗野的石油工人俄克拉荷马·克鲁德,总是嚼着烟草,和宇宙海盗们交换笑话。

几个月前,霍华德·沃德劳普路过圣达菲市,我特地召集了一个聚会。那天,罗杰读着他新写的音乐剧,霍华德则紧张地坐在地板上。那出音乐剧是关于死神及其子的,罗杰唱出了所有的段落,有一些则代之以低喃,大概有点走调……好吧,可能走调得挺厉害。客人一个接一个地中断了交谈,慢慢聚拢来听他吟诵,直到最后,所有人都聚集在了罗杰的脚边,结束时,大家的脸上都露出了微笑。

那时候,罗杰自己也正在与死神搏斗,尽管这一点只有珍妮知道。这完全就是罗杰一贯的做法,把伤痛留给自己,以恐惧塑形艺术,用病痛与死亡造就一首歌曲,一个故事,乃至满屋的笑容。

“但看看你周围吧——”他在《光明王》中写道,“死亡与光明永远无处不在。它们开始、终结、相伴、相克,它们进入无名的梦境,附着在那梦境之上,在轮回中将言语焚烧,也许正是为了创造一点点美。”