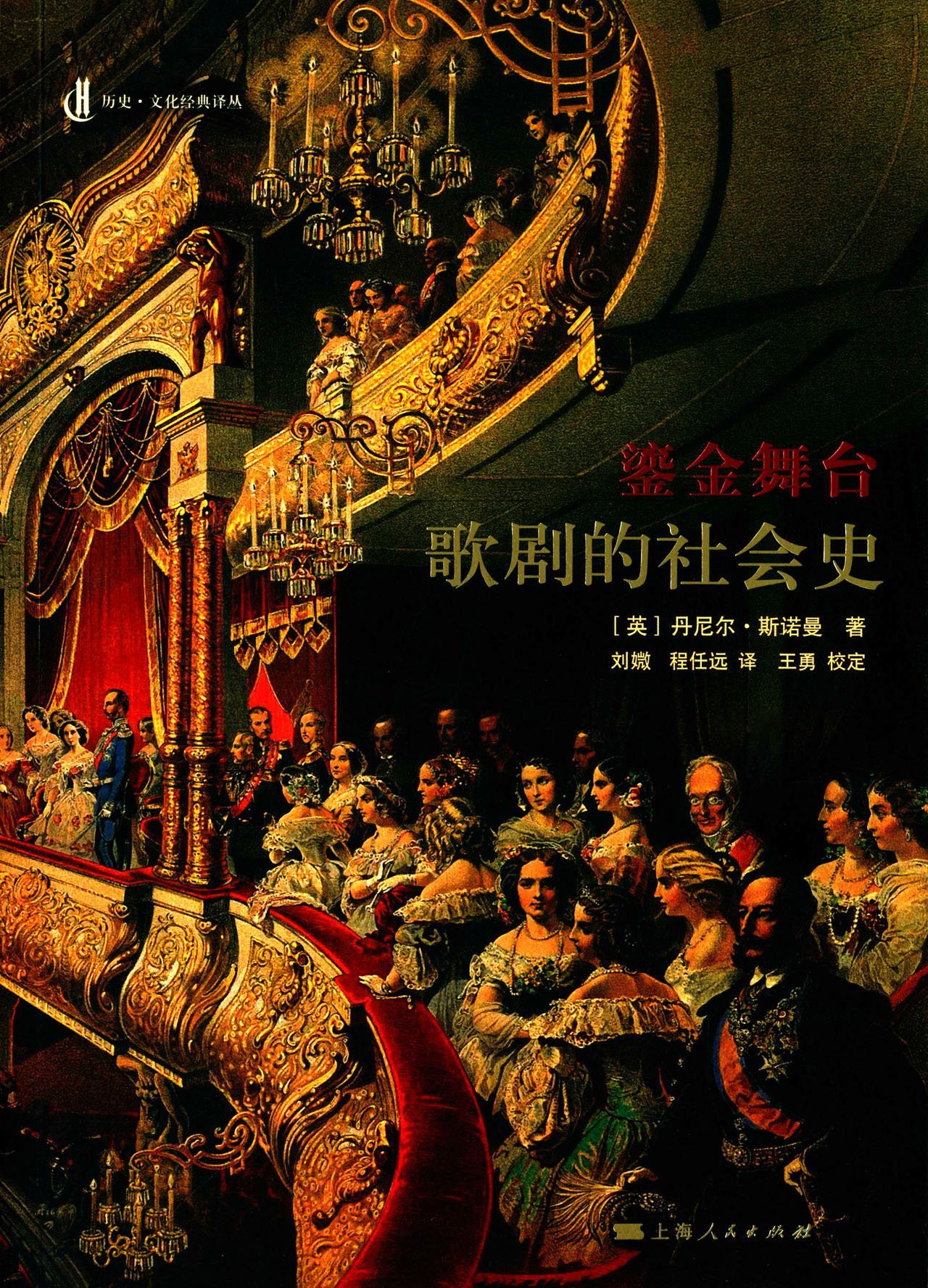

【书 名】鎏金舞台:歌剧的社会史

【作 者】(英)丹尼尔·斯诺曼 著

【出版者】上海人民出版社

【索书号】J832/4236.2

【阅览室】中校区文科阅览室

作者简介

丹尼尔·斯诺曼,社会文化史学家,现任(伦敦大学)历史研究协会高级研究员。出生伦敦,并先后就读于剑桥及康奈尔两所知名学府,年仅24岁便一跃成为苏塞克斯大学讲师,讲授政治学和美国研究方面的课程;29岁加入伦敦爱乐乐团,直到今天(74岁)依然参加演出。1970年,正式加入BBC,作为广播节目的制作人,主要负责各种文化和历史题材的节目,长达25年的媒体人生涯为日后的著书立说积累了大量的材料。1995年后,开始把主要精力转向写作和演讲,他的著述,不仅有音乐家的研究,也有深层次的文化史研究,还有社会学领域的比较研究。正是这些复杂经历在他身上的高度重合,才可能诞生这样一部歌剧的社会史。

内容简介

当之无愧的反映歌剧历史最全而的书。斯诺曼从大社会史的角度书写歌剧的历史,使歌剧四百多年来的浮沉变幻焕发出独特而神奇的魅力。

——周小燕(著名歌唱家,上海音乐学院终身教授)

这部书讲述了从中世纪意大利开始的关于歌剧的完整历史。对于任何一个音乐爱好者部是一部极好的书!

——魏松(著名男高音歌唱家,上海歌剧院院长)

读完这本书,我想读者们一定会和我一样,有一种豁然开朗的感受。

——王勇博士(音乐学家,著名古典音乐节目主持人)

歌剧,是世界上最浪漫,最绚丽,最迷人,也是最具政治影响力的艺术形式。而这本由丹尼尔·斯诺曼著的《鎏金舞台(歌剧的社会史)/历史文化经典译丛》是历史上第一部也是目前唯一一部讲述歌剧社会史的书籍。从文艺复兴时期的意大利北部开始,歌剧已遍布欧洲、美洲,如今正借助数字手段横贯全球。本书以历史和世界的视角再现了曾经孕育歌剧的社会背景,既有宏观论述,又有迷人的细节描写。莫扎特的维也纳的繁华,腓特烈大帝的柏林的喧嚣,颓废巴黎的诱惑,甚至澳洲内陆的荒蛮,无论哪里,一座歌剧院都被视作文明的象征,为戏剧性的,有时又是悲剧性的,偶尔又是荒诞的故事提供了多彩的舞台。

序一

中国著名花腔女高音歌唱家、声乐教育家,上海音乐学院终身教授 周小燕

我很高兴看到,在新兴传媒日新月异的时代,有这样一本厚重的书,用群像展现的方式,对歌剧,这一古老的艺术形式,作了一次回眸,向整个社会表达出对歌剧的认识、感悟和期许。歌剧史高雅、浪漫、动人心弦,社会史严肃、科学、波澜壮阔,当这两股力量合二为一的时候,歌剧四百多年来的浮沉变幻焕发出它独特而神奇的魅力。

在本书问世之前,大部分关于歌剧史的书籍一般集中讨论三方面的内容:作曲家、作品和演员,但是歌剧不仅仅是一种艺术形式,也常常是一种社会、经济和政治现象。本书是迄今为止世界上唯一一部讲述歌剧社会史的书籍。

在这本书中,斯诺曼从大社会史的角度来阐述歌剧的身世,把歌剧的产生、发展和对未来命运的预测,与政治、经济、文化以及与大众、小众群体紧密相联,充分展现了四百余年来歌剧作为贵族和上流社会晚间的娱乐消遣,是怎样从意大利北部城市威尼斯的宫廷和教堂起步,逐步蔓延至整个欧洲的宫廷和上流社会,最后走向全球化的;又是怎样从象牙之塔变为下里巴人的娱乐的。

作为一部严肃的学术专著,本书具有无可挑剔的学术性,同时拥有奇妙的可读性,在作者优美的笔调之下,无论是歌剧创作的金融风险、歌剧院之间的激烈竞争,还是19世纪经常发生的由煤气灯引发的歌剧院大火,都仿佛令人置身各个历史的“歌剧时代”,读到第二次世界大战“巴黎在被占的那些年里,迎来了一连串顶级歌剧院的访问,其中包括1941年由卡拉扬带领、并由威尼弗蕾德·瓦格纳随同的柏林国家歌剧院的来访”,我不由地回想起早年留学巴黎,听歌剧、学德语的烽火岁月。

书中对歌剧的未来有着一个开放式的乐观设想,也令我对中国歌剧的未来浮想联翩:中国歌剧艺术起步较晚,其艺术形式真正形成的标志是1945年诞生的歌剧《白毛女》。因此在《鎏金舞台:歌剧的社会史》一书中,关于“中国歌剧”的论述仅寥寥数语——“在中国,新剧院在上海、杭州等许多城市拔地而起,位于北京心脏地带、具有太空时代风格带圆形顶盖的国家大剧院(绰号为‘巨蛋’),成为备受争议的谈论焦点。出现在亚洲的这些闪亮的新文化中心,并没有常年演出歌剧的打算,财力和观众都欠火候”。我希望这本书的出版能成为中国歌剧再出发的契机,能够让社会更关注中国歌剧的发展,并为歌剧从业人员带去鼓励和帮助,为中国歌剧的研究提供资料、索引和镜鉴,能带动中国歌剧的普及和研究工作,并为进一步繁荣中国歌剧的发展、培养国内歌剧爱好者奠定扎实的基础。若干年后,也许在“鎏金舞台”的续篇中,中国不再是一个若有若无的配角,而能拥有属于自己的一方天空。

前路漫漫,让我们伴着这美好期许,继续前行!

周小燕

2012年6月

序二

音乐学家,上海音乐学院艺术管理系副主任 王勇博士

歌剧是一门艺术,而看歌剧则是一种生活;研究歌剧史是音乐学范畴内的事,而研究看歌剧的历史则是社会学领域内的课题;所以,如果有人要写一部歌剧的社会史,这必定是个跨学科的课题,他必须熟悉音乐,精通历史,擅长社会学的研究方法,但这三点要集中在一位学者身上,很难。

很幸运,这是一个人才辈出的时代,有这么一位英国学者,叫作丹尼尔·斯诺曼,他居然完成了这么一本书。叫做《The Gilded Stage:A Social History of Opera));很荣幸,上海人民出版社的编辑张晓玲女士在上海歌剧院魏松院长的推荐下,拿着这本译名为《鎏金舞台——歌剧的社会史》的译作找到我,请我担任这本书的校定。我很认真地参照原著,通读了全书,有三个感受不吐不快:

其一,对丹尼尔·斯诺曼的钦佩,确实有如“滔滔江水”。他在伦敦出生长大,在剑桥大学就读历史学,又去康奈尔大学拿了他的硕士学位,随后,在英国苏塞克斯大学担任讲师,讲授政治学和美国研究方面的课程。他29岁那年(1967年)加入了伦敦爱乐合唱团,45年来从未间断,直到今天,74岁的他依然参加演出,我想这使他成为了一位真正意义上的音乐人。1970年,他正式加入BBC,作为广播节目的制作人,主要负责各种文化和历史题材的节目,在25年的媒体人生涯中,他完成了大量的电台专题节目制作,尤其是15世纪以后的文化历史题材,这也为他日后的著书立说,积累了大量的材料。1995年之后,他开始把主要精力转向写作和演讲。他的著述,不仅有音乐家的研究,例如歌唱家多明戈的传记。著名的Amade-US四重奏的传记;也有深层次的文化史研究,例如在希特勒时期的流亡者,对于今天文化的影响;还有社会学领域的,例如关于英国和美国的社会态度的比较研究。正是这些复杂经历在他身上的高度重合,才可能诞生这样一本歌剧的社会史。

其二,这本《鎏金舞台》,是对歌剧研究的一个全新的视角的开拓,他力图用最广的视角来看待歌剧的产生与发展。所涉及的除了传统研究中不可或缺的作曲家、作品和表演者三个重点外,还关注到歌剧院的运营、资金的筹措、普通演职员的收入、从业人员的生存环境等,对于新技术的影响(天然气,电力照明,录音,摄影,电影等)和他们的观众、剧场建筑的历史和性质的变化及21世纪全球化视野下的歌剧未来展望等都有不同篇幅的涉及。让我想到了这些年忻平等学者提倡的“全息史观”的研究方法论,力图全面无死角地去解读历史。我也努力尝试在音乐史的研究中采取这样的方法,但总是会觉得有些“捉襟见肘”,读完《鎏金舞台》,我想读者们一定会和我一样,有一种豁然开朗的感受。

其三,丹尼尔·斯诺曼的原著写得确实精彩,不仅在视角上,在文字上亦是如此。这就对于翻译工作有着极大的挑战。丹尼尔·斯诺曼是音乐圈中人,他的读者,在英国,我想大部分也是资深乐迷,所以他经常用一些音乐圈中的术语去表述、描绘,例如终止式的和弦解决、无终旋律、幕间曲等,对于圈内读者而言,就有了一种可意会不必言传的效果。但这就势必对于两位译者,造成不小的困扰:如果直译,中国的普通读者或许会不明其意,如果意译,又未必能够准确把握原著的意思,这也正是我在校定工作中左右不定,花费了不少时间去斟酌的,我也很担心,如此精彩的一本著述,如果因为翻译的原因,而减少其风采,那让我们真是情何以堪了。尽管已经尽力,但由于时间与水平原因,依然会有一些问题的存在,我想在再版的时候,我们一定还会进行修订。

除此之外,在编辑的邀请下,我还找出了近些年我游走各地歌剧院时所摄制的一些照片,希望给您更多的一些直观感受。

这两天我正在悉尼做“星期广播音乐会”的特别演出,抽暇去悉尼歌剧院观看了《阿依达》的演出,悉尼人民对于音乐的热爱让我感动,其实,悉尼歌剧院不过也才39年的历史,不仅今天它已经可以位列世界十大歌剧院,而且歌剧院所催生的各种文化与旅游产业也蓬勃发展起来,如何让音乐改变人生?中国是不是也有可能“生产”出一流歌剧?我想看完这本《鎏金舞台》,我们多少可以得到一些启发。我盼望着有一天我们也可以自豪地说:歌剧让生活更美好。

2012年7月29日于悉尼