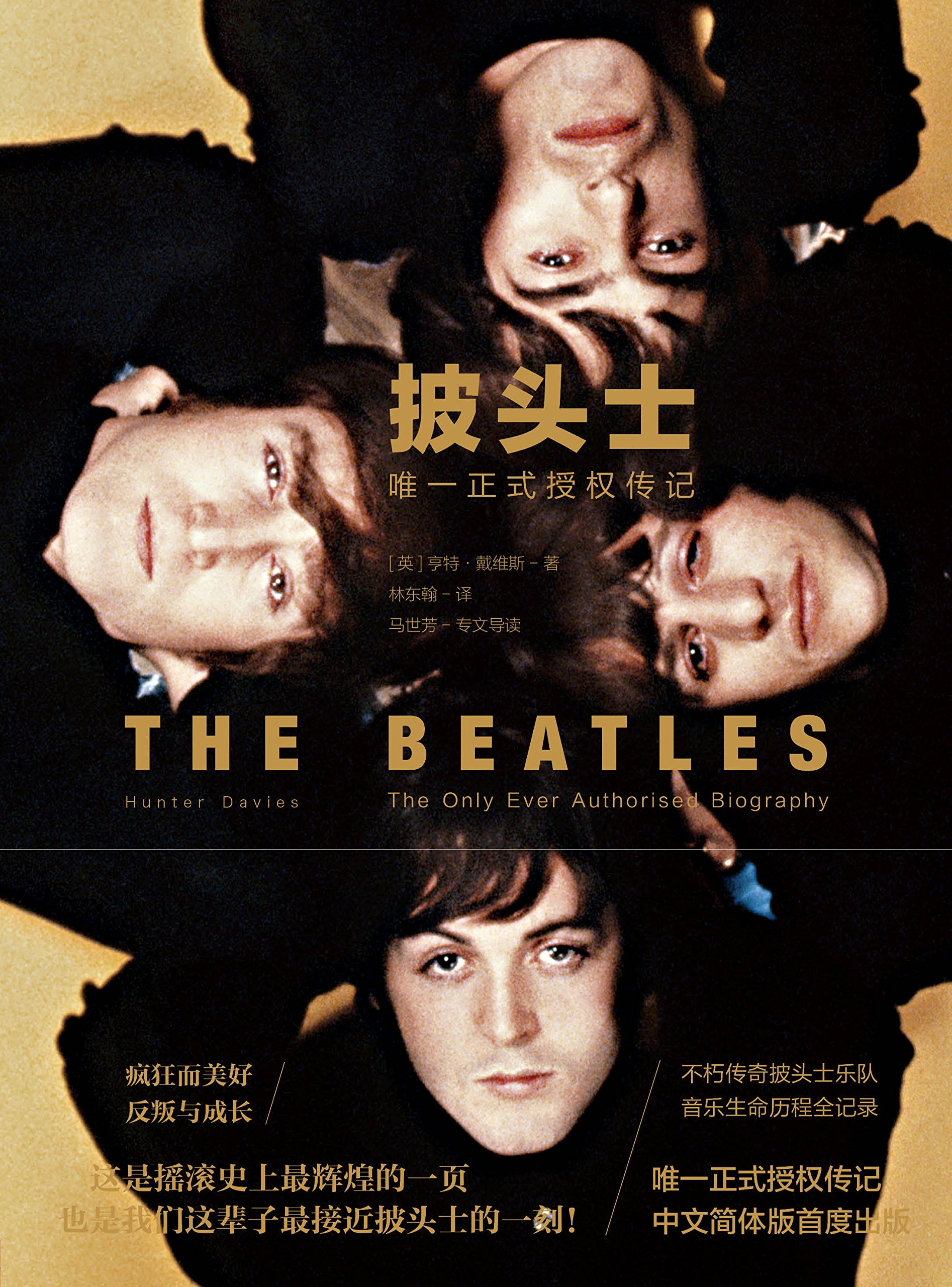

【书 名】披头士:唯一正式授权传记

【作 者】(英)亨特·戴维斯 著,林东翰 译

【出版者】中信出版社

【索书号】J609/4324

【阅览室】中校区文科阅览室

作者简介

亨特·戴维斯(Hunter Davies)

英国著名作家,一路亲身见证了披头士成为世界上前所未有的伟大乐队。

他是公认的“最权威最著名的披头士通”,其著作超过三十本,尤以披头士相关著作最为知名。其中,传记《披头士》历经5次再版,售出至少48种语言版权;2008年,出版《披头士歌词集》(The Beatles Lyrics Book);并在2012年出版了《列侬书信集》(The John Lennon Letters)。

早年担任新闻记者期间,为《独立报》(Independent)、《星期日泰晤士报》(Sunday Times)以及《新政治家》(New Statesman)等媒体撰写专栏,也多次为英国广播公司第四广播电台(BBC Radio 4)制作广播节目。

目前,他与妻子英国著名小说家玛格丽特·福斯特(Margaret Forster)生活在达特茅斯。

林东翰

台湾“国立中央大学”土木工程系毕业,喜爱音乐、电影,对摇滚、爵士、蓝调音乐有研究。兼职翻译、编辑、插画。

内容简介

还来不及“盖棺论定”的时刻

马世芳(广播人,文字工作者)

这么多年下来,关于披头士(Beatles,又译甲壳虫、披头四),能讲的大概都已经被讲过了。关于这本书以及它的时代背景,倒是有些东西可以说一说。

首先,这本“正式授权传记”出版于摇滚乐百花齐放、漪欤盛哉的1968年。从猫王踏进录音间开始算起,摇滚乐真正成为横扫青年一代的新兴艺术,至此才不过十来年光景。

换言之,在这本书出版的时候,摇滚乐正以惊人的速度蜕变、转化,成为“值得严肃以待的艺术门类”。摇滚乐手开始重视“专辑”(album)的规格,“专辑”不再只是“一堆歌曲的集合”,而是可以利用A、B两面40分钟的规模经营完整主题、实践艺术概念的空间。海滩男孩(The Beach Boys)的《宠物之声》(Pet Sounds,1966)、披头士的《佩珀中士》(Sergeant Pepper,1967)都是重量级的代表作。到了本书出版的1968年,已经有好几部摇滚乐史的皇皇巨作必须用“双片装”的规模才承载得了乐手的野心:鲍勃·迪伦(Bob Dylan)的《美女如云》(Blonde On Blonde,1966)、奶油乐队(Cream)的《火焰之轮》(Wheels of Fire,1968),当然还有披头士的《白碟》(The White Album,1968)。

就在这一时期,“Rock N’ Roll”这个名词,渐渐演变成“Rock”——前者指的是老式摇滚乐,倚重山区乡村摇滚(Rockabilly)和蓝调的形式,旋律和配器相对简单,歌词也比较单纯。“rock”则大大拓展了它的范围,凡是青年一代表达思想的音乐形式,都被统摄在rock的名下。海滩男孩的布赖恩·威尔逊(Brian Wilson)和披头士大胆把古典编制和东方乐器带进摇滚乐团,更把“录音棚”当成乐器的一部分,试探“多轨录音”的极限,创造出许许多多绝无可能在舞台上重现的奇妙声响,让摇滚乐的音场远远超越“三件式”(鼓、吉他、贝斯)的限制,而有了无穷的可能。另一方面,鲍勃·迪伦—手掀起的民谣摇滚革命,让摇滚乐在强劲的节奏、煽惑的旋律之外,更可以承载严肃的主题和诗的语言。诗和摇滚结合之后,革命能量沛然,莫之能御,不仅成为那个动荡社会的回声,也深深切进了时代的灵魂。

短短几年间,摇滚乐飞速进化,几乎每个月都有惊人的杰作诞生。相对地,媒体总是慢半拍,不大跟得上这股汹涌的潮流。20世纪60年代中期,摇滚乐第一个辉煌朝代的巅峰,迪伦已经写就《荒凉街区》(Desolation Row)那样繁复晦涩的长诗,披头士在《埃莉诺·里格比》(Eleanor Rigby)已经打造出极为漂亮的叙事结构,音乐杂志却仍然充斥着“艺人最喜欢的颜色与食物”之类的无聊八卦,专辑评论也停留在“它绝对会让你兴奋得打起拍子,适合与朋友一起听”这样的陈词滥调。

“认真把摇滚乐当成一门艺术”的文字书写,直到60年代晚期才蔚为风潮。先有《龙虾王》(Crawdaddy!)之类的同人志开疆拓土,继之《滚石杂志》(Rolling Stone)在1967年创刊,所谓的“Rocklcmraalism”——深度访谈、言之有物的评论、专业级的美术与摄影,才终于有了像样的发表园地。《新音乐快递》(The New Musical Express,简称NME)、《旋律制造者》(Melody Maker)这些老牌音乐刊物,以及《纽约时报》《泰晤士报》之类传统媒体,也才跟上青年一代的脚步,开始登载更深入、更认真的乐评与访谈。

1968年,这一切正在发生。亨特·戴维斯(Hunter Davies)的这本书,正好是“深度摇滚书写”萌芽的示范之作,也见证了“Rock N’Roll”蜕变成“Rock Music”的关键时代。多年来,关于披头士的书何止千百本,这本“古老”的作品,却一直被看作乐迷必备的经典。原因并不只是亨特·戴维斯获得披头士授权,得以提供大量第一手、详尽丰富的成长故事和历史资料(尽管这些素材确实精彩绝伦)。它最大的意义,不仅是在那个“摇滚书写”相对荒芜的年代,认认真真地把披头士当成我们这个时代最重要的“艺术家”,就像为画家和诗人作传那样,以持平、清明的笔调,建筑在扎扎实实的素材上,打造出来的深度记录而且是在“历史现场”留下来的第一手见证。当时披头士固然已经是横扫全球的超级巨星、史无前例的文化现象,但是后世那些沉重的光环、无穷无尽的饾饤考据(参考数据多半源自这本书)、数不清的最高级形容词,都还来不及污染它。戴维斯写作的当下,披头士的音乐还是“树头鲜”、热腾腾的,还没有变成“牢不可摧的历史经典”。现在任何摇滚乐迷都视为理所当然的“后见之明”、“盖棺定论”,在这里还是“不确定的未来”。这使整本传记充溢着新鲜的气味,一种无可取代的“临场感”。

这本书不只是披头士乐迷的“圣经”,更成为后世所有摇滚乐手传记的“参考标准”。新版补足的长篇导言,也让整个“画面”更完整,这确实是一本值得反复阅读的好书。

导读 永恒草莓园传奇

胡子平(Ricardo,资深乐评人)

不论单就摇滚乐历史本身的发展角度,或在一般史学家的眼里,英国乐团披头士绝对是在人类文化史上名留青史的。这不单指几乎所有的英语大字典都可以找得到的“Beatlemania”这个专为解释全世界对披头士为之疯狂的字眼,而是就他们所带来的巨大影响力与他们对于整个青年一代的冲击,相信是绝大多数的乐迷和那些反对、攻讦他们的人都毫无异议的一点。

然而,对于广大的乐迷而言,或许只有极少数乐迷曾经设想过身为披头士成员的痛苦与挣扎。那种身处外在巨大压力的焦虑与内部团员长久累积的摩擦心结,最终导致了整个乐团的解散。或许本书作者亨特·戴维斯因同时身为团员好友之故,不愿多提当年乐团解散时期的种种争执与中伤,但且容我们将时间场景重新拉回到1969年2月,美国《滚石》杂志还特地报道当时谣传披头士解散与苹果唱片倒闭的传言不实。文中特别强调:“没有人因打架而有黑眼圈,苹果唱片的财务状况亦非常好。”

然而到了1970年1月,当列侬接受访问时,他的口气却开始犹疑与冷淡,当时约翰甚至公开宣称披头士的解散是“可能的”。于是,外界各种夸大荒诞的谣言沸沸扬扬于英美小报之上有人认为小野洋子是破坏乐团和谐的主因,有人认为列侬太过自我,有人认为乔治与列侬早就存有芥蒂,甚至之前还有小报认为曾发生意外车祸的保罗早已死亡,随后康复的保罗是冒牌替身,只因车祸前后两张照片里的保罗看起来似乎不太一样。热腾腾的小报消息到处喧嚣流窜在伦敦大街小巷,但在那段时间,披头士几个人的关系确实冰冷到了极点。

解散的传言继续燃烧到9月,直到保罗直接投书到英国《旋律制造者》音乐周刊公开发表声明,表示披头士绝无再复合可能的否定答案后,披头士也就此正式宣告解散。而且就在那时,四人也早已各奔东西,保罗夫妇住在苏格兰的自家农场,约翰则与洋子搬到美国洛杉矶,林戈忙着在美国纳什维尔市(Nashville)录制个人专辑,乔治则忙着准备推出他个人的专辑作品《一切终将消逝》(All Things Must Pass)。

假如说当年披头士的解散是谁也无法挽回的命运,那么事前的种种迹象便已经透露出信息了。而事实上,披头士向来就只是“披头三”,或者说第四位披头士成员应该是乔治·马丁这位著名的披头士制作人,因为正如本书所述,早期他们作曲时非常迅速而不会思考太多,主要的歌曲创作都是由约翰及保罗两人合作或分别串接而成的,而这样的模式自然使得乔治与林戈两人每次在录音时,心里不是滋味。在本书后段,作者亦提到林戈对于后来唱片录制过程的抱怨与不满,因为他确实并未感受到全程参与的感觉,他只不过是个随时保持待命的职业鼓手。此外,事后列侬在访问中也经常无意间流露出,他无视林戈的存在。从他个人的描述中,往往只听到:现在我们三个人在写歌时如何如何……

所以就许多方面来看,本书其实提供了许多线索与不言而喻的答案,他描绘了约翰、保罗、乔治三个人的童年生活。而如果说一位音乐创作者的灵感往往是撷取自他周遭或过去的生活的话,那么约翰及保罗两人的个性差异,与各自孩童时的教育与性格成长,确实是反映在他们的歌曲中。同时,许多细心的乐迷亦可发现,许多歌曲如《永恒的草莓园》(Strawberry Fields Forever)或《便士巷》(Penny Lane),其实便是从他们的童年回忆中所得到的灵感。只是童年到青少年这段不愉快的成长经验,一直是约翰·列侬长年挥之不去的阴影,而这一部分的内在冲突,亦同时反映在他其他的歌曲创作里。

在披头士面临解散这段最煎熬的时日,列侬悄悄发表了最接近他内心世界的专辑《约翰·列侬/塑料泽子乐队》(John Lennon/Plastic Ono Band),里头几乎大半的歌曲都是列侬他自白式告白歌曲,《母亲》(Mother)的歌词透露出他对母爱的渴望、乞求与爱恨交织的矛盾;《工人阶级英雄》(Working Class Hero)则明显是他个人成长经验对于社会极度的不信任与痛恶,词中明显的政治立场其实只不过再度反映了他的愤世嫉俗。

也因此,当我们从前面几章逐一了解三个人不同的出身背景造成团员间本质上的冲突外,其实也让我们意识到,这些社会差异性同时也为日后乐团的命运埋下了不可控的变因。除了这些之外,还有另一个重要的因素使得他们内部的裂隙日益扩大,而这个关键因素,便是摇滚乐。

摇滚乐让披头士一夕致富,让他们成为全世界少男少女到处追逐的超级偶像,但这并不表示他们四人对摇滚乐的看法与接受度是一致的。对易感脆弱且叛逆性格强烈的列侬而言,摇滚乐的出现,无疑是拯救他无聊生命的避难所与宣泄处,他的艺术才华可以无限制地展露,而随之而来的巨大财富则弥补了他过去贫穷岁月的缺憾。譬如本书中第9章(150页),他曾提及他们“一向都是反爵士乐的”。这样的批评当然是针对当时流行爵士乐的看法,认为爵士乐没有前途,而且重要的是,当时这些演奏爵士乐的俱乐部都不让他们这些年轻小鬼头进去演出。这对一个敏感心灵而言,无疑是一种阶级歧视。

但对于出身小康家庭的保罗或最正常的乔治而言,摇滚乐对他们来讲,只不过是一种新潮具流行感的新音乐,它充满活力热情。以保罗的聪明,他可以学习吸收得很快;对于个性较内向且寡言的乔治来讲,摇滚乐无法真正满足他,反而随之而来的巨大的功名财富与药物滥用将他整个人掏空,这使得他改向印度音乐取经学习,不遗余力地将印度音乐推广到西方世界。当然,他更拜拉维·香卡(Ravi Shankar)为师学习西塔琴,并将他从印度获得的知识灌入了后期披头士的专辑里。

披头士的作品很少援用爵士乐的元素,列侬后期的个人作品亦从不采用爵士乐风。但略微反讽的是,1967年,正当披头士如日中天,英国《旋律制造者》周刊以近全版的篇幅报道披头士推出《你需要的只是爱》(All You Need Is Love)单曲再度打败猴子乐队(The Monkees)夺得排行榜冠军王座时,同期杂志封面的右下一角却亦刊载了一代爵士巨擘约翰·克特兰(John Coltrane)骤逝的讣闻。只是时隔十三年后,同样的音乐刊物,同样全版的封面故事,却换成了列侬遭枪杀的讣闻与致敬专题。

若说不论披头士的故事或音乐一直如此吸引人,那是因为这些传奇故事都记载了每一位团员真实的人生,而事实上也的确如此,披头士的故事只不过是四位平凡大男生的成长历程而已。它虽只是一个乐团的故事,但也同时紧紧扣住了当时整个60年代潮流的变迁,从迷你裙到嬉皮士时代,从流行通俗歌曲到当时无限蓬勃的现代音乐,而这些时代演进,披头士都或多或少地参与其中,或者说披头士是通往60年代各种次文化的入口。

倘若说披头士的故事还在超越一般乐团的话,那么最大的功臣应该仍是列侬与保罗两人,因为当披头士已逐渐成为另一种造神运动的同时,他俩却亲手将它从逐渐浮夸膨胀的表象拉回到凡人的位置。是的,他们都仍只是自私、贪婪的个体,但也因为这些故事所流露出的人性,才让披头士真实地存活在每一位乐迷的心中。

亦如本书1985年版后记所提,当列侬离世时,“就情感上而言,披头士1970年就已经逝去,到了1980年,才首次覆上黄土”。然而21年后,当乔治病逝洛杉矶时,或许披头士第二次的入土才让许多人真正惊觉,原来披头士时代早已离我们远去,即使保罗与林戈依然健在,但在象征意义上,披头士永远是一不可分割的完整体,缺一不可。也尽管四位团员的肉身终将腐朽,然而,披头士的音乐却将永远地在每一位不同时代乐迷心中哼唱着,永远的黄色潜水艇,永远的草莓园。