【书 名】中国灯笼:一个美国记者眼中的民国名媛

【作 者】(美) 格蕾丝·汤普森·西登 著 邱丽媛译

【出版者】中国言实出版社

【索书号】K828.5/1012

内容简介

展示新时期中国女性鲜为人知的黑暗角落

重温中断一个世纪的贵族记忆

原书首版于1924年首次印刷

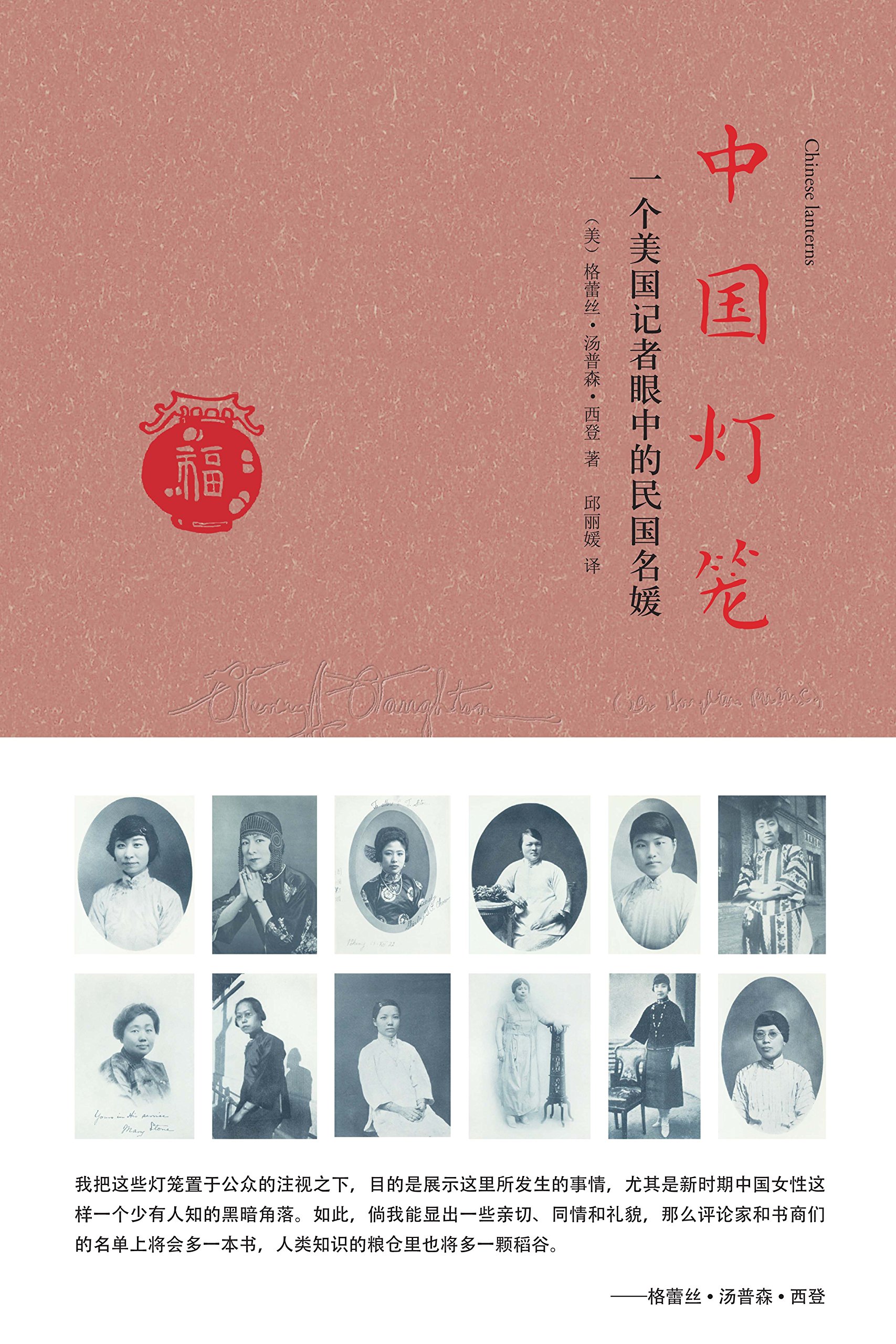

80余张稀见民国上流社会女性的照片,尘封90年后首次出版

《中国灯笼:一个美国记者眼中的民国名媛》原书首版于1924年,描写了格蕾丝·汤普森·西登在1922—1923年间与中国社会各界名流的交往,尤其刻画了不少当时中国上流社会的妇女新形象,包括皇后、总统夫人、女权主义者、慈善家、女医生、女法官等。尤其珍贵的是书中保留了80余张当时上流社会女性的签名及照片,对于我们重温中断一个世纪的贵族记忆不无裨益。

西登女士介绍了民国三种婚姻:上海市民的传统婚姻,紫禁城中西合璧的大婚,以及香港商界的西式婚姻,她如摄像机一样精确“直播”这三种婚姻,尤其是她对后两种婚姻的兴趣,足以反映她隐蔽的思想倾向。

《中国灯笼》是美国女作家、记者格蕾丝·汤普森·西登1922~1923游历中国所撰的一组札记,成书出版于1924年。作者通过描摹民初十年中国各阶层女性的故事,折射出整个国家于新旧世纪之交所面临的碰撞和抉择。

在渡海客轮上,作者邂逅了一对有着西方教育背景的香港年轻未婚夫妇。她对新郎王先生的看法是近乎毁灭性的:“王先生吸收了西方对于成功的定义——挣大钱的能力是成功的基础……他代表了新中国的一类年轻人。在使国家‘进步’方面,他们或许非常成功;但涉及旧中国的文学、艺术、宗教等时,他们却不知道能贡献什么。”

对西登女士来说,一个不懂得国家历史经验的人也不可能懂得国家当下的现实,更不能为这个深陷泥淖的国家找到通往现代化的道路,因为外国经验无法“放之四海而皆准”地移植到一块移植者不熟悉、不了解的土地上去,正如商贸、机器、军备和钱财可以买来现代发明,但买不来现代文明。

作者重点呈现了中国上层女性在推动女性参政、教育、医疗、银行、慈善、劳动保障等事业方面所发挥的作用。她在熊希龄夫人朱其慧的陪同下参观北京西山的“皇家公园学校”,在宋庆龄和宋美龄陪同下参观上海的丝织厂,了解女工和童工的生活与工作状况,等等。不过,总的说来,基于“陪同”所得的观察总是印象大过认知,这部分内容也多主人的转述而非作者的评论,倒是西登女士访问几所女校得到的切身体验,让人更为清晰地认识到年轻知识女性在中国新旧潮流冲击下所处的位置和肩负的重任。