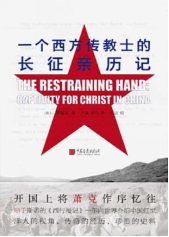

【书 名】一个西方传教士的长征亲历记

【书 名】一个西方传教士的长征亲历记

【作 者】(瑞士)薄复礼 著

【出版者】中国画报出版社

【索书号】K264.406/4483

【阅览室】社科二阅览室

作者简介

薄复礼,瑞士籍英国人,原名鲁道夫·阿尔弗雷德·波斯哈特·皮亚吉(Rudolf Alfred Bosshardt Piaget),生于1879年,中文名薄己,字复礼。

内容简介

1922年,薄复礼受英国基督教会派遣携妻子来华传教,任英基督教中华内地会派驻贵州镇远教堂的牧师。1934年10月在贵州旧州(黄平)境内,与征战中的中国工农红军第六军团的部队相遇而被扣留,后于1936年4月在云南富民县被释放。期间,与红六军团军团长萧克相识。

1936年8月,在脱离红军不到四个月的时间,薄复礼口授并在伦敦出版了这本亲历红军长征见闻录。1985年,在美国著名作家索尔兹伯的帮助下,薄复礼与萧克将军时隔50年后再通音讯,重叙当年佳话。20世纪90年代初,这位有着不平凡经历的老人去世。夫妇两人虽生前无子、身后飘零,但他们的名字和亲历长征的传奇却长留在了中国。

作者自序

本书是按1934年10月至1936年4月12日(中国的清明节),我作为中国共产主义者的俘虏一年半的经历顺序,于病床上口授的。

我写作的目的是感谢上帝,在不幸的时刻,是上帝赋予我力量。我能战胜一次次的审讯和我祈祷中许多请求的实现,也许正是上帝显示他的存在,并以他的威严,作为对他的各种请求的答复。

部分事件的内容和地点,是我被捕后的前三个月记录的,当它被我们的人重新发现并得到时,它和我的《新约》《每日祈祷词》等均被那些共产党人弄得面目全非。

读者将看到,按保守的估计,我们曾惊人地在贵州、四川、湖北、湖南、云南范围内行了长达6000英里(主要是步行),并在外宿营达:300多处。读者也许会因我们这些杂乱的随想,难以得出一个正确的时间概念。我们的很多路线也南于在夜间及山问小路行走的缘故,像那些来不及考证的事一样,难以正确地复述。况且,我们很多时问是在卫兵看管之下,大约300人轮流担任卫兵,一时一种看管办法,有时甚至更多,因此我们也很难与他们熟悉,过分的好奇会招至他们的怀疑。

许多报道中,因抓我们这些人的举动,而将红军称为“匪徒”或“强盗”。实际上,红军的领导人是坚信共产主义和马克思列宁主义的信徒,并在实践着其原理,是另一种频率和形式的“苏维埃”。归根结底,苏联是其范本。我们应认识这种像魔鬼一样对文明家庭和宗教的红色威胁,拿起信仰盾牌,挥动精神利剑,组成一支大军,为天国而战。让我们为那些如迷途羔羊一样受尽苦难的芸芸众生祈祷,竭尽全力在他们沉沦前给予上帝的忠告。“同志”孜孜以求的世界革命目标,只是一剂令人迷幻的毒药,崇高的那种品德,只能使人软弱无力,共产主义只是幻想中的宗教。

当上帝派他的使者“走遍天涯海角,给世间万物传播福音”时,他已看到世人正陷入仇恨之中:“我看到你受人驱使,像羊入狼群。”他告诉我们,在蛮陌荒野,我们的真理亦将失去光辉,但人们能看到上帝之手将在那里惩恶扬善,故本书命名《神灵之手》。

本书作者坚信,丧失灵魂的人伤害天国的企图,反将使它更坚强,光荣归于全能的上帝。

感谢G·利德尔、M·肯特小姐和G·L·莫尔先生的帮助,以及那些为我们不断祈祷的人们——没有他们,本书不可能于此完成。

感谢“被捕”,

我的心得到了基督徒的爱。

友谊和血的连接,

超过世间的一切。

面对“先贤”, 我把炽热的祈祷倾吐。

恐惧、希望、追求

我得到宽慰和鼓舞。

我们患难与共。

我们共勉负重。

为那珍贵的互助

我洒下深情的泪珠。

薄复礼

1938年8月于昆明

代译序

难忘的记忆

萧 克

薄复礼先生的回忆录在中国出版了。作为当事人、老朋友,我应该讲几句话,介绍一些背景材料。而且,我觉得这对于不熟悉这段历史的中国读者会有益处。

(一)

我同薄复礼先生相识是在1934 年10 月初。

当时,我是中国工农红军第六军团军团长。我同中央代表、红六军团军政委员会主席任弼时、红六军团政治委员王震一起,率部由湘赣根据地西征,经湖南和广西东北部来到贵州的黄平境内。攻占旧州的前一天,我们在一个小山村内同薄复礼不期而遇。那时,我们正处在紧张的战斗行军阶段,碰上这位不明身份的外国人,自然不能轻易放过,于是就把他和他的夫人等都扣留了;第二天,又把在旧州城内遇上的海曼牧师等人一并扣留。不过,我们很快查明了他们的身份,并立即把他们的家人释放了。

坦率地讲,这时我们仍扣留他们两人的主要原因是从军事需要的角度来考虑的。因为我们西征以来,转战50 多天,又是暑天行军,伤、病兵日益增多,苦于无药医治。我们知道这几位传教士有条件弄到药品和经费,于是,我们提出释放他们的条件是给红军提供一定数量的药品或经费。就这样,薄复礼留了下来。就在这之后的一天,我们有了第一次接触。那天,我们在旧州教堂内找到一张近1 平方米大的晕滃式(地图上表示地形的一种方法)贵州地图,但上面所标的地名不是中文。我听拘留他的人说,薄复礼能讲汉语还认识不少汉文,就派人去把薄复礼请来。他一看地图就说,这是法文。我请他帮忙翻译。于是,他讲我记,整整干了大半夜,把地图上我要知道的法文地名注上了中文。在边聊边改过程中,我不仅知道了许多军事上有用的材料,也知道了他的身世。

当时,我对传教士的印象是不好的,因为我们认为他们来中国是搞文化侵略的,所以,把他们当地主一样看待,财产要没收,拘留要赎金。但薄复礼与我合作翻译地图,后来,我们接触得多一些,一起谈过许多问题,一起搞过娱乐活动,一起利用长征途中的难得的休息日子聚餐,相互有了进一步了解。同时,我们对统一战线的认识有进一步提高,虽然仍没有改变他所处的地位,但对他的印象似乎更好一点儿。1936 年4 月12 日,我们在释放他的时刻,不仅为他饯行,还给了他足够的路费。

他在红军中整整生活了18 个月,这18 个月给我们都留下了许多难忘的记忆。他被释放后,据说先是在昆明,后又回到英国。在英国居住的日子里,他还是念念不忘在中国的传教事业,又回到中国,在贵州盘县传教,1952 年才离开中国,到老挝的巴色小镇居住。15 年后,他的夫人在巴色去世了,他才告老还乡,现侨居在英国的曼彻斯特。

然而,我们谁也没有想到,在50 年后的今天,我们俩人又重新有了联系。

(二)

说到我们之间重新取得联系还有一段故事。

那是1984 年,美国著名的老作家索尔兹伯里先生来中国采访有关红军长征的素材,准备创作《长征—前所未闻的故事》。他写信给我,询问一位当年曾为我翻译地图的传教士的情况。他一提及,我就立即想到了薄复礼,想到他与我合作翻译地图的上述情景。

时隔多年,我之所以念念不忘,因为这是一件不能遗忘的军事活动。当时,我们在贵州转战,用的是旧中国中学课本上的地图,三十二开本,只能看看省会、县城、大市镇的大概位置,山脉河流的大体走向,没有战术上的价值。当我们得到一张大地图,薄复礼帮助译成中文,而且是在最需要帮助的时候,解决了我们一个大难题。同时,他在边译边聊中,还提供了不少有用的情况,为我们决定部队行动起了一定作用。他帮助我们翻译的地图成为我们转战贵州作战行军的好“向导”。

我作为一个独立行动的军队的指挥者,在困难的时候受到人们的帮助,不管时间多久,也难忘记。想到这些,我马上给索尔兹伯里先生回信,向他介绍了全部的过程,尔后,我请他在方便的时候,“如能见到这位友人( 假如他还活着) 或其家属,请代致问候”!

索尔兹伯里先生办事很认真,回国后不久就给我寄来了薄复礼写的那本书。后来他又跟踪追寻到英国,在曼彻斯特找到了薄复礼本人。他们交谈甚久,气氛融洽。索尔兹伯里转达了我的问候。

事后,索尔兹伯里给我寄来了他们交谈时的合影,介绍了他们的交谈情况,而且还带来了薄复礼的问候。

从另一个途径找到薄复礼的是我国的外交人员。

1984 年秋,我出国访问,途经法国。我就委托有关方面打听这位牧师。经过多方努力,终于在1985 年初通过薄复礼在瑞士的亲友比亚吉夫人的关系找到了薄复礼。薄给我国驻法使馆工作人员回了信,在信中介绍了他本人的近况,还委托他们向我“转达热忱的问候”。

此后,英国白城电影公司的辛格和格雷先生来中国访问,薄复礼又委托他俩带给我一盘有关他近况的录像带和他出版的两本书。现在所译的就是其中的一本。

有鉴于此,我于1986 年5 月,曾通过外交部门,向薄复礼去信,表达问候。前不久,我托人转送给他一本中国人民解放军建军60 周年的画册。我转告他,50 年前,他接触过的中国工农红军如今已大变样了,虽然他已经不可能来中国看看,但从这本画册中也可知其概貌。

就这样,我们在50 年之后,又重新取得了联系。我要感谢索尔兹伯里先生,他为我们重新取得联系做了许多工作。我还要感谢其他许多热心人士,他们或提供线索,或帮助寻找。对于他们这种肯于助人的精神我深感敬佩。

(三)

也许有人会问,一个是外国牧师,一个是共产党人,有必要联系么?

或者说,这件事本身有什么意义?

我觉得有意义,联系也有必要。

中国革命胜利了。在中国革命通向胜利的征途中,有不少国际友人作过贡献,他们无疑是值得我们尊敬和怀念的。同时,也还有一些外国人士直接或间接地做了有利于我们的事业,我们对他们同样不应该忘记。比如薄复礼先生及其一类的传教士,他们到中国来宣传教义的同时还办学校,翻译西方自然科学知识,传播文化,开展慈善事业等,客观上起过好作用。当然,薄复礼先生不是主动来为红军服务的,但他为我提供了地图的译名,翻译了一些英文资料,购买了一些药品,等等。这无疑有利于我们,这样,就成了我长期记着他的基础。细心的读者也许还记得,早在1980 年,我在《近代史研究》第l 期上所发表的一篇回忆录中,就提到了薄复礼的这段事。我是这样写的:

“我们打到黄平,在法国教堂里,找到一张近1 平方米大的法文贵州地图,但看不懂。好在那里有个法国牧师能讲些中国话,不能写,发音也不准,但还能够听得懂,我们就指着地图,他讲我写,迅速译成中文。有了这张地图,才稍微详细地看清楚贵州的山川城乡的大路,行动才开始方便了一些。”

从这一段文字可以看出一种悠然快意的怀念之情。阶级社会中,从生产方式理论与性质出发,阶级是对立的,但作为具体的个人来对待时,人的信仰可以不同,但并不影响相互间的交往,甚至互相影响,发展友谊,成为朋友。这种例子并非少见。历史还证明,人的社会意识有很大差异,对事物的看法不同,但总有一些共同点,有共同关心的问题。19 世纪后期南丁格尔的人道主义,红十字会的迅速推广,就是作为人类救死扶伤的社会意识的共同点。孟夫子说:“恻隐之心,人皆有之,……”就是人类共同的社会意识。第二次世界大战后,世界绝大多数人都要求和平共处,也是如此。过去我们曾存在“左”的观点,非革即反,非反即革,根本否定各国各阶级各种社会集团的共同点,不懂得寻找共同点,用共同语言交换意见,求得一致,不知吃了多少亏。现在人类普遍关心的是建立一个和平的国际环境,我们需要更多的国际朋友,来认识中国,了解中国,并进而帮助中国,中国应该充分团结一切可以团结的力量。薄复礼先生是被我们关押过的,但他不念旧恶,这种胸怀和态度值得敬佩,这种人也值得交往。

(四)

现在,再谈谈他的书。

据他本人讲,关于记述他在中国的事,他先后写过两本书。一本是1936 年出版的《抑制的手》,一本是1978 年写的《导手》。两本书的基本内容一样,只不过后一本增加了他从来中国到离开的全过程。

作为传教士,他所写的当然是宣传上帝,书名《导手》就是指上帝,上帝指引他前进。书的序言也说明他之所以没死,就是因为上帝救了他。显然,在这些观点上我们是不同的,因为我们是马克思主义无神论者。

那么,我们欣赏书中的什么内容呢?

有人说是他作为外国人第一个向国外客观报道了中国红军的长征。还有人曾做过这样的考证:他记述中国工农红军长征的这本书比美国记者埃德加·斯诺的《西行漫记》要早一年时间。

这是一个方面,但不是主要的。也有人说是他在书中反驳了官方报纸和某些新闻界称红军为“土匪”或“强盗”的说法。在那时,蒋介石处处称红军为“匪”,亲蒋的西方人士也称红军为“匪”,几乎没有例外,而薄复礼先生则认为“这些人实际上是坚信共产主义和马克思列宁主义,并实践着其原理,是另一种形式的苏维埃”。他认为红军不是“土匪”和“强盗”。

这也是一个很重要的方面,但仍不是主要的。

其主要方面我认为是他记录了中国工农红军历史上的一个侧面。历史是多方面的,中国工农红军的历史自然也不例外,也是多侧面的。有一个时期,我们的研究者,往往喜欢看它的正面,不想看它的侧面,更不敢看它的背面,特别是在那动乱的年代,许多书都属在禁之列,更不用说出版这类的书了,我觉得这是不好的。薄复礼从传教士的角度来观察红军、理解红军,记下了他的所见所闻以及他的感想,的确是不可多得的历史资料,对于我们研究红军有很好的参考价值。

当然,研究历史问题,还得有自己的立场观点与方法,不能人云亦云,也不能一叶障目不见泰山。薄复礼先生在书中所讲的有些是不准确的。比如说红军为什么能放他,他说是因为上帝在救他,其实这是我们的思想政策水平在逐渐提高的缘故。过去,我们做过一些蠢事,在一贯优待俘虏政策之下却排除高级军官,像张辉瓒这样的知名人物就杀了。随着世界和中国形势的发展变化,随着日本帝国主义向我国步步进逼,我们的认识起了变化,后来这一类人我们就不杀了。薄复礼书中写到的国民党41 师的中将师长张振汉我们就没有杀,不仅没有杀,还让他做了我们湘鄂川黔边红军学校高级班的战术教员。书中还提到一个老先生是周素园,曾是北洋政府时期的高级官员,同我们一起在贵州西北部建立抗日民主政权,一直长征到陕北。之所以发生了这个变化,因为这时期,我们在共产国际的建立反法西斯统一战线的号召及中央抗日反蒋的总方针下,从思想上认识要团结更多一些人,要搞统一战线,尤其是中央发出“八一宣言”后,我们就执行得更自觉了。因此,对薄复礼的态度,我们也逐渐改变,到昆明附近,就无条件让他回去了。

由此看来,在读这本书的时候,必须注意当时的历史背景,持分析态度。

(五)

借这个机会,顺便谈几句研究历史的态度问题。

记得在20 世纪70 年代初,我有幸去了井冈山,正遇上两个县的同志在争论一个问题,即毛泽东在何时、何地任命林彪当团长。甲说在甲县,乙说在乙县。双方争论不休,虽然没有说明争论的目的,根据当时的历史背景,大概不外是争点儿“光”吧。同是这个林彪,在摔死前,有些人说他是南昌起义的正确代表,说他是湘南起义部队到井冈山和毛泽东领导的秋收起义部队会师的代表人,而摔死后,则连他在南昌起义时的连长职务也“贬值”了,改成了见习排长。

这很不好。历史就是历史,不能片面去“为政治服务”而加以歪曲。真理只有一个,是不能以“政治上需要”来改变的。现在虽然没有人那样说了,但有些同志,喜欢锦上添花,或落井下石,甚至制造材料,否定事实。当然,这里是指那些“始作俑者”,至于有些人云亦云,任意传抄者,虽非有意,但也不好,都不是唯物主义态度。

还有一种人,对有争议的历史问题,喜欢引用权威的话来论证历史,以大人物之势来压人,把一些比较清楚的历史问题搞复杂化了。我曾经说过,什么是权威?历史事实是最大的权威。我们不唯上、不唯亲、不唯权威、不唯定论。搞历史研究的同志必须“求实存真”,而不能因人而异。

要搞清历史事实首先就应该广泛地搜集前人记述的历史资料,讲好话的要收集,讲我们坏话的也要参考。有些人总喜欢听好话,歌功颂德,不亦乐乎?但是,一听到说我们有哪处不好的就不自在。其实,从辩证法的观点来看,好话不一定就好,坏话不一定都坏,关键是我们如何看待好话和坏话。我们哪能事事都做得好呢?从中国共产党创立起,我们的错误还少吗?有了错误,自己不愿讲,也不让人家讲,这是不正确的。讲坏话的人当然也有立场问题或者说角度问题,但我们不仅要注意讲话人的立场而且更要看他的讲话是否言之有据。薄复礼的这本书他不可能讲我们更多的好话,但只要他讲的东西是真实的,有史料价值,揭了我们的短处又有什么关系呢?逝者不可追,但来者可鉴。

总之,在研究历史过程中,第一步就是要搞清楚史实,对于前人记述的历史资料,要广泛搜集。在搞清楚史实的基础上,用历史唯物主义的观点正确地理解事实,鉴别事实的价值,寻绎其相互间的关系,从分析到综合,从中寻出历史进步的规律。

一句话,“求实存真”。这是我们研究历史的一个原则。同时,我想,这也可以作为出版这类书的一个理由吧。